Pays barbare de Yervant Gianikian et Angela Ricci-Lucchi

Pays barbare de Yervant Gianikian et Angela Ricci-Lucchi

Premiers jours du 66e Festival de Locarno qui a lieu du 7 au 17 août, premier festival sous la direction artistique de Carlo Chatrian, après trois belles années pilotées par Olivier Père. Pas assez de temps sur place pour porter un avis d’ensemble sur une programmation marquée, en tout cas, par un judicieux souci de diversité et de renouvellement : beaucoup de noms peu ou pas connus parmi les sélectionnés, avec en contrepoint d’une belle rétrospective (déjà lancée avant le changement de capitaine). Haute société, Diner at 8, Philadelphia Story, Madame porte la culotte, Sylvia Scarlett… : George Cukor, cinéphilie joyeuse et sophistiquée, valeur sure qui ne doit en aucun cas devenir seulement valeur refuge face au risque principal encouru par le festival, et qui n’a fait que se confirmer au cours des dernières années. A savoir le risque qu’il s’agisse de moins en moins d’une programmation, et de plus en plus d’un assemblage de propositions ciblées, destinées à des publics différents qui au mieux s’additionneront, mais en se séparant de plus en plus. Le défi le plus visible, et le plus périlleux, concerne le haut lieu du festival que sont les projections géantes sur l’écran tout aussi géant de la Piazza grande : année après année, on y voit s’accumuler les navets complaisants, les faux films d’auteurs racoleurs, toujours plus loin des belles propositions des autres sections.

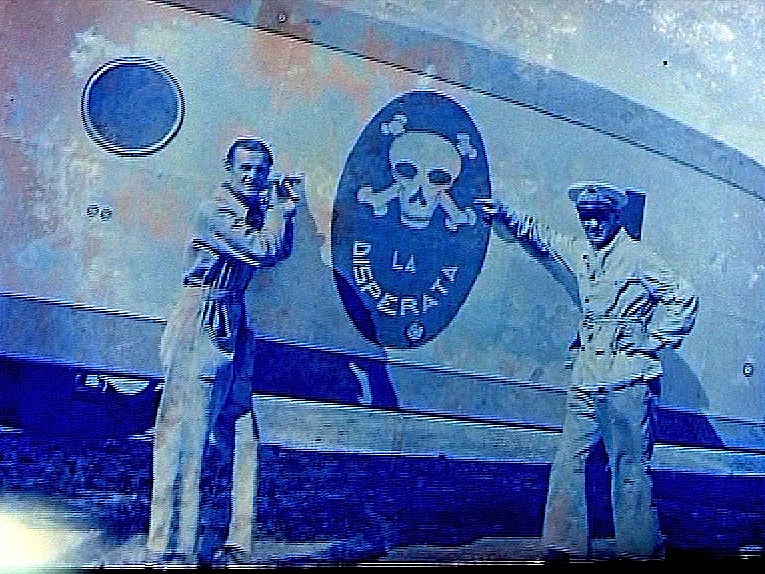

Parmi la quinzaine de films découverts durant ces quatre premiers jours, quelques rencontres mémorables. Grande retrouvaille avec un couple d’artistes toujours aussi inspiré, toujours aussi vigoureux, Yervant Gianikian et Angela Ricci-Lucchi. Avec Pays barbare, ils poursuivent leur travail sur des films d’archives re-filmés, re-teintés, ralentis, recadrés, pour interroger les horreurs tapies dans les images anciennes, afin d’éclairer leurs résurgences contemporaines, de l’Italie fasciste à l’Italie actuelle – et pas que l’Italie.

Retrouvailles aussi, mais sur un autre mode, celui d’une conversation qui semblait s’être à peine interrompue, tant Hong Sang-soo paraît désormais moins ajouter à toute vitesse de nouveaux titres à sa proliférante filmographie que poursuive un récit unique, chaque film étant comme un nouveau chapitre d’un seule et interminable histoire, de celles qu’on raconte très tard et en ayant copieusement bu. Notre Sunhi est un nouvel épisode, joyeusement cruel, mélancolique et hilarant, qui fait graviter trois hommes justement pitoyables autour d’une jeune fille. Il y a du Max Ophuls dans cette élégance brillante et désabusée, même si les plans fixes du Coréen semblent aux antipodes des arabesques de l’auteur de La Ronde.

Le soir tombe sur Bucarest de Corneliu Porumboiu

Le soir tombe sur Bucarest de Corneliu Porumboiu

Plans séquences en caméra fixe encore pour l’extrêmement réjouissant nouveau film du Roumain Corneliu Porumboiu. Il est question d’énormément de choses dans ce film de très simple facture qu’est Le soir tombe sur Bucarest, il s’y joue surtout quelque chose de rarissime : l’idée qu’une conversation entre deux personnages pourrait être vraiment intéressante, pour elle-même et pas seulement comme élément d’une construction dramatique – qu’elle est aussi. Racontant quelques moment d’un tournage, les scènes mettent aux prises un réalisateur et son actrice, la productrice, un autre réalisateur, et chaque situation acquiert une valeur autonome d’une très haute qualité, en même temps qu’elle se révèle partie d’une composition ironique et lucide.

On ne mentionnera ici que pour mémoire deux films français dont la sortie est attendue prochainement, les deux réussites que sont Gare du Nord de Claire Simon et Tonnerre de Guillaume Brac. Pas question en revanche de passer sous silence la belle découverte d’un film anglais parfaitement imprévisible, Exhibition de Joanna Hogg, drôle d’histoire d’amour-haine à trois entre une maison d’architecte et le couple qui l’habite depuis 18 ans, et qui s’apprête à la vendre. Pas véritablement de narration mais une manière de faire vivre l’espace et la lumière, les affects et les échanges, manière nonchalante et inquiète à la fois qui constitue une véritable proposition de cinéma, singulière et stimulante.

Il faut aussi mentionner deux très beaux documentaires. Le premier est un journal filmé du cinéaste, producteur et ingénieur du son portugais Joachim Pinto, qui a partie liée avec beaucoup de ce qui s’est fait de plus magnifique dans son pays (donc dans l’histoire du cinéma mondial). Joachim Pinto est malade, gravement malade, beaucoup de ses amis sont morts – dont Serge Daney, Robert Kramer, Joao Cesar Monteiro, Raoul Ruiz… cette chronique bouleversante des travaux et des jours, des voyages et des angoisses, des chiens et des compagnons devient un immense chant de vie, vibrant comme une déclaration d’amour.

Cas limite, Manakamana paraitra une blague ou une provocation stupide à qui ne l’a pas vu. Mais qui aura accepté de monter à bord de cette succession de trajets en télécabine montant puis descendant du sommet d’une montagne népalaise s’apercevra surpris que minimalisme et répétition ont peu à peu donné naissance à curiosité, humour, richesse du détail et du sens. La réalisation de Stephanie Spray et Pacho Velez pourrait sembler relever davantage de l’installation, fondée sur un dispositif unique. Il n’en est rien, la durée, les phénomènes de reconnaissance et les écarts (entre les passagers successifs, mais aussi entre deux moments, deux lumières, deux axes de prise de vue) se révèlent au contraire d’une fécondité inattendue, et qui doit tout au cinéma.

Art et science

Tout en sachant que l’un n’est pas si distant de l’autre, je continue ,vermisseau que je suis , mes explorations côté art . Les billets de Locarno (actuels) m’ aident beaucoup et je vous en remercie . Le credo du spectateur varie ….Il demeure cependant un élément majeur au cinéma Allons en salle » N. D. . Dieu

» comme des brutes ….

J’aimeJ’aime