À Dieppe, un gérant de cinéma en colère a brûlé l’un de ses fauteuils.

La légitime colère du monde culturel face à la décision du gouvernement s’inscrit dans un contexte où c’est la place même de la culture dans le monde contemporain qui a besoin d’être reformulée.

L’annonce par le Premier ministre, le 10 décembre, que les lieux de culture (cinémas, théâtres, musées, lieux de concert) ne rouvriraient pas le 15 décembre, et plus encore peut-être les conditions de cette annonce, ont suscité une colère considérable dans les milieux concernés. Cette colère s’explique en grande partie par le fait que, jusqu’à la dernière minute, une telle décision semblait pouvoir être évitée.

Si on peut légitimement s’interroger sur une manière de procéder perçue comme d’une grande brutalité, le choix lui-même est la résultante de deux fonctionnements pour le moins discutables dans les prises de décision. Elle témoigne en effet du rôle des lobbys, ainsi que de la gestion par le pouvoir des ressentis collectifs –ou du moins de l’idée qu’il s’en fait, voire de la partie de la collectivité qu’il entend ménager. C’est le sens de la formule de Jean Castex concernant –sur un autre sujet, l’isolement des malades– «l’absence de consensus».

De toute évidence, même appuyés par la ministre en charge du secteur, les lobbys du monde culturel n’auront pas réussi à peser dans le sens qu’ils espéraient. Et la question du consensus n’a pas non plus joué en sa faveur, ou plutôt il a très probablement joué contre lui. Si personne n’est en principe «contre la culture», celle-ci ne dispose pas, ou plus, d’une suffisante légitimité pour que sa défense fasse consensus.

Un isolement destructeur

En lui refusant la réouverture, le pouvoir macronien a voulu s’éviter une multitude de réclamations supplémentaires d’autres secteurs, confiant que sa décision ne déclencherait pas de levée de boucliers au-delà des professionnels concernés. Ce qui est grave est qu’il a sur ce point raison.

Et que la manière dont les milieux culturels ont réagi, ainsi que l’écho donné à leurs réactions, ne peuvent que conforter cet isolement, isolement calamiteux pour celles et ceux qui travaillent et vivent des pratiques culturelles, mais aussi un isolement destructeur pour l’ensemble de la collectivité.

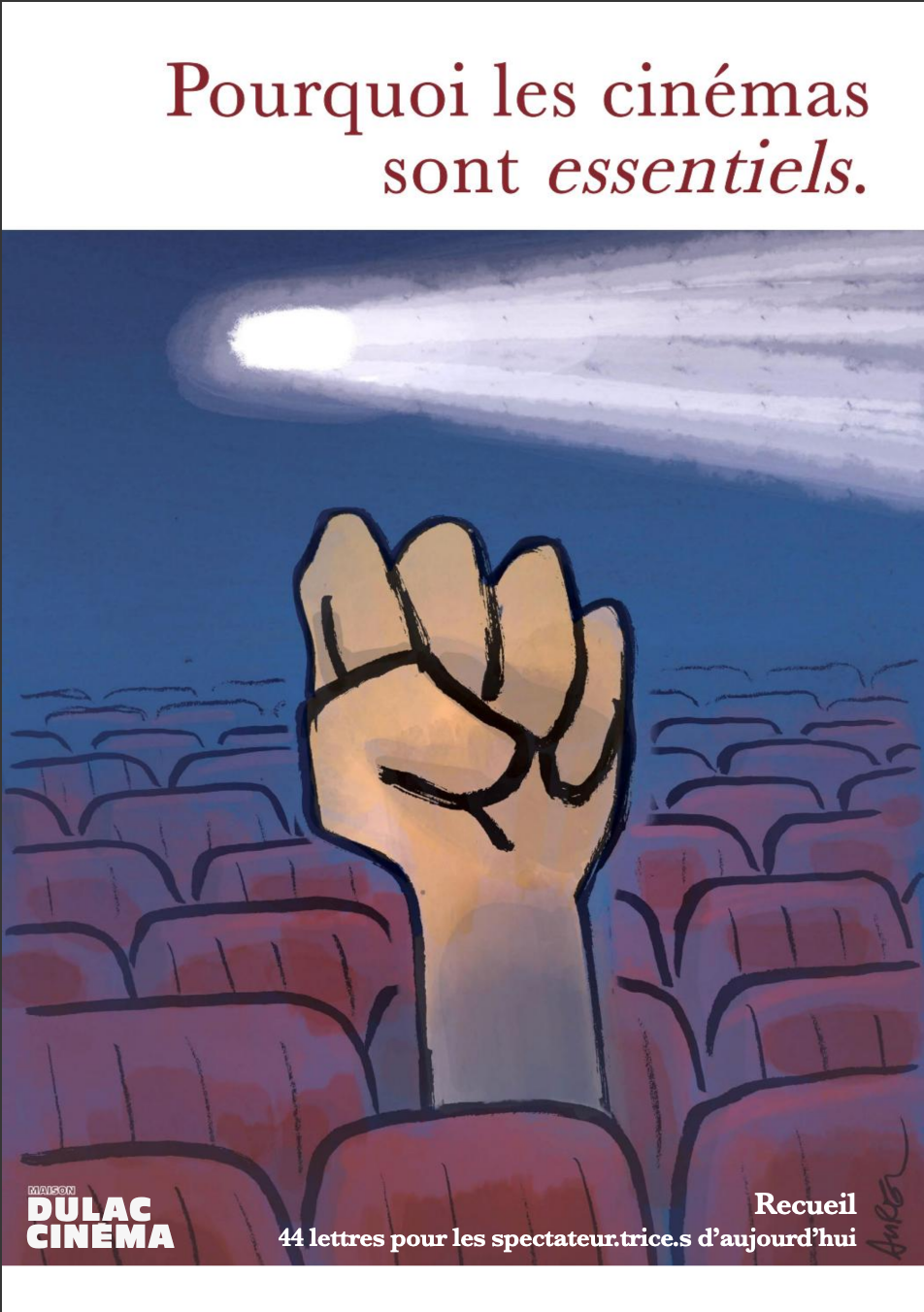

Dessin de AUREL.

Par exemple, la belle initiative de la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac publiant, gratuitement et en ligne, un recueil de textes en faveur du cinéma et de son lieu d’élection, la salle, frappe par sa composition: seul·es des professionnel·les du cinéma y disent combien celui-ci est important.

Certains textes sont très beaux et très justes, mais comment ne pas songer que l’essentiel est ailleurs: dans l’importance du cinéma, du théâtre, des expériences artistiques pour tous les autres?

C’était quoi, l’exception culturelle?

Faire droit à la réouverture des lieux culturels sans pour autant en faire bénéficier d’autres secteurs aurait pourtant été cohérent avec une doctrine que la France a souvent revendiqué haut et fort, celle de l’exception culturelle.

Mais si celle-ci est fièrement (et heureusement) défendue dans les arènes internationales, elle n’aura pas joué au moment de choix internes, qui en revanche laissent ouverts tous les magasins, ainsi que les lieux de culte. Exception commerciale et exception religieuse, donc, mais pas culturelle.

La question du consensus est importante, et le président et ses ministres savaient n’avoir pas à redouter une forte mobilisation contre ce choix. La faute en incombe largement à un air du temps où le cynisme et la complaisance pour les satisfactions régressives et addictives sont ardemment promues.

Un cinéma fermé à Paris. | Joël Saget / AFP

La survalorisation de la dite «pop culture», formule qui désigne en fait le formatage des goûts et des désirs par le marché dominant, y compris dans les lieux voués à l’éducation et à la découverte de formes nouvelles, a fortement contribué à cet état de fait.

Il y a longtemps que la légitime volonté de considérer des formes autrefois marginalisées de productions culturelles (la série B ou Z, les jeux vidéo, le tout venant des séries télé, la musique industrielle, etc.) comme devant aussi être considérées s’est transformée en domination des propositions les plus racoleuses.

Les réseaux sociaux auront évidemment contribué à amplifier ce phénomène appuyé sur la domination d’un marché où la propagande au nom du client roi valide en réalité la puissance quasi-illimitée du marketing.

Le soutien de la ministre de la Culture ne se traduit que par la nécessaire, mais bien insuffisante promesse de subventions supplémentaires.

Les professionnels de la culture ont de bonnes raisons d’être furieux. Dans la perspective d’une réouverture le 15 décembre, ils ont investi des sommes et des efforts considérables, réduits à néant par une décision annoncée à la dernière minute.

À quoi il est juste d’ajouter un facteur insuffisamment considéré: contrairement à bien d’autres secteurs, le plus souvent celles et ceux qui travaillent dans les secteurs artistiques aiment passionnément leur métier. En plus d’en faire leur moyen d’existence matérielle, la dimension affective, qui est aussi d’accomplissement personnel et collectif, compte de manière importante dans la violence de la frustration.

La souffrance des professionnels de la culture est réelle, les difficultés matérielles et pas seulement sont catastrophiques pour beaucoup, les colères qui s’expriment sont légitimes, il n’est pas question ici de les remettre en question. Il est question d’essayer de comprendre comment on en est arrivés là. (…)