Après avoir souligné les faiblesses de beaucoup de films présentés lors de la première moitié du Festival, il convient de continuer de relever les quelques propositions remarquables qui auront émaillé la manifestation depuis son ouverture le 1er août. Outre donc le grand œuvre de Naomi Kawase et les films de Damien Odoul et d’Antoine Barraud, la programmation aura été aussi marquée par quelques découvertes. Voici donc un film indépendant états-unien, une comédie farfelue israélienne, un premier film indonésien, un projet militant nord-américain, un premier film chinois, une grande incantation sino-portugaise.

Sur la Piazza grande, Ruby Sparks de Jonathan Dayton et Valerie Faris possède les qualités et les limites typiques du film newyorkais où une jolie idée (un jeune écrivain coincé donne existence physique à la fille idéale inventée dans son manuscrit, et doit l’affronter), servi par une réelle qualité d’interprétation (Paul Dano, Zoe Kazan également auteure du scénario) et une sorte de tonicité organic, typique du meilleur des produits de ce genre lancés chaque année par le festival de Sundance. Inventive variation sur la fiction comme élément de la vie réelle, et en particulier de la vie amoureuse, Ruby Sparks trouve sa limite dans son côté « propre sur lui », son incapacité à déstabiliser un peu sa propre relation au romanesque.

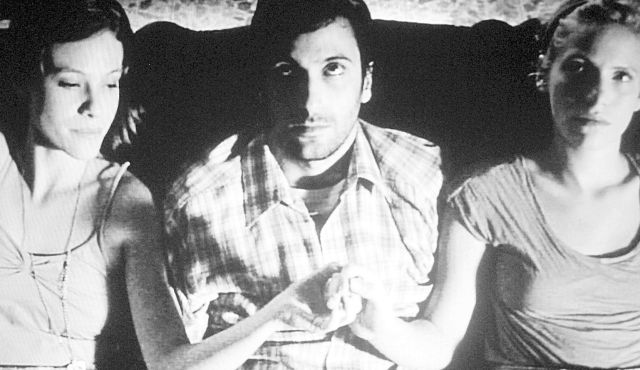

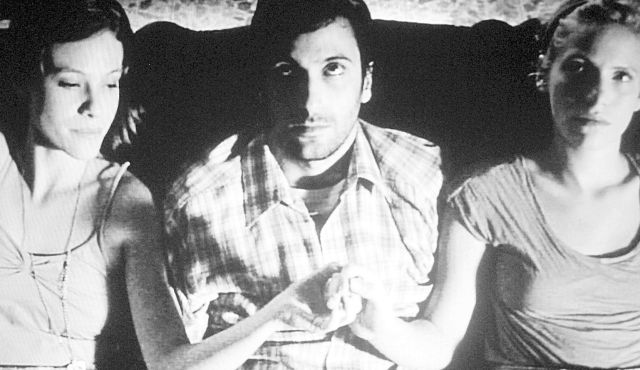

C’est exactement ce que ne craint pas de faire ce coquin de Nony Geffen, auteur réalisateur interprète d’un Not in Tel-Aviv dont la première et ultime raison d’être pourrait bien de passer son temps entouré de deux extrêmement charmantes jeunes femmes, Romy Aboulafia et Yaara Pelzig. Dans un noir et blanc très « nouvelle vague » et sur un motif qui évoquerai vaguement les situations de Jules et Jim et de Adieu Philippine, Geffen joue et déjoue sans cesse les logiques dramatiques, comiques et thématiques. Avec un mélange d’irascibilité et d’irrationalité qui lorgne plutôt vers les premiers Moretti voire, au mieux, vers l’infantilisation poétique selon Joao Cesar Monteiro, il interprète un prof d’histoire qui kidnappe sa plus jolie élève, laquelle tombe illico amoureuse de lui, qui enpince pour la marchande pizza d’à côté, ce qui ne l’empêchera pas de tuer sa mère lor d’une des rares sorties de l’appartement triste où il fait, très chastement d’abord, ménage à trois. Et puis ça se déplace, par embardée et cabrioles, il y a un peu trop d’habileté dans cette mobilité, mais assurément une réelle verve comique, un sens de la scène dont attend avec appétit les futurs développements.

Road-movie dont le prétexte est la livraison d’un canapé véhiculé à travers tout le pays par deux employés d’un magasin de meuble (?!), Peculiar Vacation and Other Illnesses de Yosep Anggi Noen est aussi singulier que ce prétexte. L’homme et la femme (par ailleurs tous deux d’une beauté assez sidérante) ne se connaissent pas, leur cohabitation dans l’habitacle de la fourgonnette, ce qui se dessine entre eux, la relation aux paysages, à la lumière, aux mots et au silence, avec en contrepoint les tribulations misérables du mari de la femme, et des événements aussi imprévisibles qu’hétérogènes, composent une sorte de tapisserie déroutante et envoutante. La seule certitude de ce film qui ne cesse de surprendre, y compris par des ruptures brusques ou au contraire de longues plages de temps suspendu, est que son réalisateur, sait faire des plans de cinéma, possède cet instinct très sûr et inexplicable qui peut saturer de promesse et de suggestion la situation la plus triviale comme la plus incongrue.

S’inspirant clairement de Loin du Vietnam, le film collectif initié par Chris Marker en 1967, Far from Afghanistan est un projet mis en œuvre par le cinéaste et activiste américain John Gianvito. Outre la collaboration de quatre autres réalisateurs d’Amérique du Nord, Jon Jost, Minda Martin, Soon-Mi Yoo et Travis Wilkerson, il a sollicité la participation d’un collectif de jeunes vidéastes afghans, Afghan Voices, qui ont tourné sur place des images qui viennent en contrepoint des contributions réalisées aux Etats Unis par les co-auteurs. L’entreprise est passionnante, y compris par sa manière d’affronter des difficultés auxquelles échappait le film sur le Vietnam : à l’époque, aucun doute quand au choix du « bon camp », contre l’impérialisme américain, pour les combattants vietnamiens. Ici, il s’agit tout à la fois de dénoncer les manipulations et mensonges de l’administration américaine et une manière de conduire une guerre qui ignore et méprise le pays, sans aucune complaisance pour les adversaires directs des troupes de la coalition, les Talibans, et en réinscrivant les événements de 2001-2011 dans la longue, complexe et douloureuse séquence commencée à la fin des années 70 avec l’invasion soviétique. Dans Loin du Vietnam, les épisodes les plus riches, ceux réalisés par Alain Resnais et Jean-Luc Godard, concernaient moins le théâtre des opérations que les possibilités et impasses de l’action, y compris de l’action par le cinéma, ici et maintenant. C’est également ce qui fait le cœur des propositions de Gianvito et de ses compagnons, l’aspect le plus fécond concernant les Etats-Unis – ce que cette guerre fait au pays, à ses habitants, à ses principes – bien davantage que l’Afghanistan.

Song Fang jouait la jeune et discrète baby-sitter du fils de l’éruptive Juliette Binoche dans Le Voyage du ballon rouge de Hou Hsiao-hsien. On la retrouve, toujours aussi effacée, devant et derrière la caméra de son premier long métrage, Au milieu des souvenirs. Elle y adopte un parti pris radical : filmer uniquement le quotidien des relations avec ses parents, lors d’une visite qu’elle leur rend à Nankin durant l’été 2011. Petits moments affectueux, échanges sur la situation matérielle des uns et des autres, conversations et rencontres liées au fil d’affaires familiales où la présence de la maladie et de la mort s’avèrent occuper une place peu à peu envahissante – plusieurs proches sont malades, d’autres viennent de mourir, le père de Song Fang était médecin et chirurgien… Dans l’espace confiné de l’appartement où se passe l’essentiel du film, au fil de rencontres qu’aucune péripétie ne vient perturber, par la seule vertu de plans fixes qui croient dans les puissances du cinéma à susciter des harmoniques et des suggestions, et qui sait comment les mettre en mouvement, la jeune cinéaste réussit à faire percevoir tout un monde de travail, d’affection, de drames, qui sont à la fois très précisément ceux des personnes qu’on voit à l’écran, et d’une portée bien plus vaste, dépassant y compris l’histoire d’une génération ou d’une population (les Chinois), tout en prenant en compte les singularités de l’une et l’autre de ces dimensions.

Aucun des films mentionnés jusqu’à présent n’est présenté dans la compétition officielle, qui apparaissait comme particulièrement faible, et plombée par deux participations suisses singulièrement calamiteuses. Image Problem de Simon Baumann et Andreas Pfiffner, est un horrible documentaire conçu pour stigmatiser une communauté (les Suisses alémaniques), un des pires projets que puisse se donner le cinéma, et The End of Time est hallucinant amoncellement de cartes postales lestées d’un invraisemblable fatras de clichés sur le thème de temps, sujet sur lequel le réalisateur Peter Mettler n’a rien à dire, ce qui ne l’empêche pas de saturer la bande son de son commentaire. Enfin vint La Dernière fois que j’ai vu Macau, de Joao Rui Guerra de Mata et Joao Pedro Rodrigues.

La Dernière fois que j’ai vu Macau est un très beau film, mais dans pareil environnement il a littéralement explosé, grâce à l’évidence de sa délicatesse, de son élégance joueuse et grave, de sa capacité à raconter le réel par les cheminements de la poésie et de la fiction. Un personnage qu’on ne verra jamais, et qui porte le nom d’un des deux réalisateurs, revient à Macau, sa ville natale, à l’appel d’une ancienne amie, travesti chanteur dans une boite de la ville qui lui dit seulement qu’il s’y passe « des choses bizarres et inquiétantes ». Au côté de ce personnage de roman noir destroy et avec l’aide sa voix off en portugais, le film voyage dans les rues de l’ancienne colonie, dans les arcanes des effets de sa restitution à la Chine populaire, dans les méandres d’un récit qui joue avec des fantasmes de BD fantastique, la présence bien réelle des chats et des chiens dans les rues de la villes, les lumières du jour, de la nuit, des néons et des légendes qui l’illuminent et l’obscurcissent en un miroitement sans fin. C’est beau, c’est drôle, c’est angoissant. Ils sont là : les humains et les murs, les bêtes et les souvenirs, la musique et le souvenir de la révolution. La voix de Jane Russel chante Your Killing Me ressuscité du Macau de Sternberg, est-ce la fin du monde ou la fin d’un monde ? Et lequel ? Ou juste une belle et triste histoire d’amitié trahie. Un film, assurément, et sans que cela ait pu être voulu, sans doute le meilleur salut qui se pouvait adresser à l’auteur de La Jetée et de Sans soleil.