Parmi les pléthoriques et disparates sorties de la semaine, deux joyaux discrets à découvrir : La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl et Lenny and the Kids de Josh et Benny Safdie.

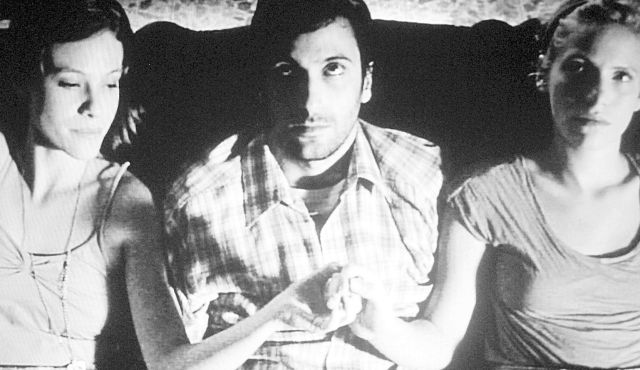

Sur le site de Red Buckett Films, la maison de production des frères Safdie

Encore une fois, la rengaine triste de l’embouteillage de films qui arrivent sur nos écrans, mercredi après mercredi. La période est particulièrement propice a cette accumulation : avant le Festival de Cannes se produit traditionnellement un creux dans l’arrivée des titres supposés les plus attractifs ou les plus prestigieux (dont beaucoup, en principe, seront sur la Croisette). Ce « creux » étant comblé, et au-delà, par l’arrivée sur les écrans de titres qui n’y ont pas trouvé place durant les mois précédents – ce qui ne signifie nullement qu’ils sont moins bons, mais que pour telle ou telle raison ils ne sont pas parvenus à jouer des coudes assez efficacement dans la foire d’empoigne qu’est devenue la distribution. Ce sont ainsi pas moins de 30 nouveautés qui débarquent sur les écrans les 28 avril et 5 mai.

Parmi ceux du 28, cachés derrière Iron Man 2 et autres Greenberg – et des téléfilms français abusivement déguisés en films, comme Les Cinq Digts de la main ou J’ai oublié de te dire), parmi d’autres réalisations dignes d’intérêt, comme Teza de Haïle Gerima ou Life During Wartime de Todd Solondz(et je n’ai pas tout vu, notamment les films de Dieutre et de Kané…), parmi les sorties du 28 avril, donc, deux œuvres étonnantes, que rien ne rapproche sinon la singularité de leur regard et cette concomitance des dates. L’un est un documentaire et l’autre une fiction. L’un vient d’une zone déshéritée d’Algérie et l’autre de New York. L’un invente une manière terriblement précise d’interroger l’histoire longue de son pays et le quotidien de quelques uns de ses habitants, l’autre joue avec un héros de comédie, c’est à dire d’un héros de la vie de chaque jour observé avec un humour éperdu pour répondre du drame de son, de notre passage en ce bas monde.

L’une et l’autre de ces œuvres modestes et vertigineusement ambitieuses accomplissent ce qu’on pourrait appeler la promesse du cinéma. Il est bien des façons de tenir cette promesse : Avatar aussi tient magnifiquement la promesse du cinéma, et également White material de Claire Denis, ou Carlos, le prochain film d’Olivier Assayas, même si chaque fois c’est d’une manière complètement différente. Mais certaines manières attirent moins l’attention que d’autres, et c’est bien regrettable.

Ghassira, « berceau de l’indépendance algérienne ».

Ghassira, « berceau de l’indépendance algérienne ».

Le premier de ces deux films, La Chine est encore loin, a été filmé par Malek Bensmaïl à Ghassira, le village des Aurès où, le 1er novembre 1954, a commencé l’insurrection qui devait mener à l’indépendance algérienne. Un demi-siècle plus tard, le « berceau de l’indépendance » est un trou perdu, sans espoir, entre abandon et utilisation abusive par des autorités qui se servent à l’occasion de la symbolique de la résistance sans se soucier d’en porter le moins du monde les idéaux, ou même la mémoire effective. Ecoutant les témoins, observant la vie quotidienne, suscitant des sortes de figures emblèmes (le voyageur, l’ancien combattant, l’émigré, le patriarche, la femme qui nettoie), Malek Bensmaïl réussit cet étonnant prodige : faire exister simultanément des époques différentes, des rapports différents à la réalité, à l’histoire, à l’imaginaire.

Tout en faisant une grande place aux paysages et aux visages, le film se donne comme principale toile de fond les aventures ô combien politiques de la langue – ou plutôt des langues. D’emblée, le générique s’écrit à la fois en français, en arabe et dans une langue qu’on comprendra ensuite être le tamazight, la langue des Berbères, des Kabyles, des Chaouis, des Mozabites et des Touaregs. Même sans parler ni l’arabe ni le tamazight, il devient vite clair que cette histoire de langues est essentielle dans le processus d’arasement qu’a subi le pays, notamment avec l’imposition d’un « arabe classique » qui n’est la langue de personne en Algérie – et moins encore des Chaouis de la région où se passe le film, et qui se sentaient pourtant assez Algériens pour être les premiers à prendre les armes pour la libérer.

Au centre de ce dispositif complexe, véritable vortex politico-historique où se répondent les violences de naguère et l’ensevelissement d’aujourd’hui, où se concentrent les rêves, les espoirs, les réalités, les trahisons, les compromissions et les atrocités qui font l’histoire de tout un peuple, La Chine est encore loin installe l’école communale. Là, avec les figures en mosaïque des deux instituteurs, le principal en arabe et le secondaire en français, et des élèves confrontés à l’infini et si peu convaincant miroitement des savoirs enseignés, des idéologies affirmées, des décalages entre modes d’expression, références religieuses et politiques, miroirs médiatiques aux alouettes…, ce sont toutes les forces actives d’une histoire et d’une société qui entrent en résonnance. A la fois poétique et savante, attentive et scandalisée, la manière dont la construction de Bensmaïl réussit à faire vibrer tant d’éléments de compréhension, riches de tant d’interrogations critiques, est proprement admirable.

D’autant plus admirable que le cinéma est, lui aussi, sinistré en Algérie. C’est pourtant de ce pays que nous sont venus quelques uns des plus beaux films de ces dernières années, dont Aliénations, le précédent film de Malek Bensmaïl, Rome plutôt que vous et Inland de Tariq Teguia, ou Bled Number One de Rabah Ameur Zaïmèche, dans lequel figurait déjà le grand navire échoué près duquel se termine la Chine est encore loin.

Heureux et inattendu, le voyage au bord de la mer à la fin de La Chine est encore loin, même sur fond d’épaves

Rien à voir, on l’a dit avec cette petite comédie newyorkaise cosignée par les frères Josh et Benny Safdie, Lenny and the Kids. Rien à voir en effet, sinon une confiance égale dans les ressources du cinéma, qui finalement là aussi finit par en dire énormément avec peu. Lenny and the Kids (qui s’est aussi intitulé Go get Some Rosemary et Daddy Longlegs) est le récit burlesque et attendrissant de quelques jours durant lesquels un père adolescent prolongé doit s’occuper de ses deux jeunes fils. Grâce à un sens très sûr des ressources comiques ou fantastiques du réalisme cinématographique, c’est une joyeuse aventure qui se met en place, pour les spectateurs comme pur les personnages. La liberté de narration (sur une trame plutôt conventionnelle) et surtout un bonheur de filmer qui se transforme en pur bonheur de regarder font de Lenny and the Kids une sorte de fête, qui est aussi le meilleur portrait récent qu’on ait vu de Manhattan. Et encore pas mal d’autres choses plus sérieuses, et même graves, qu’on se gardera de développer ici. Voici ce qu’eux-mêmes m’en disaient, il y a un an, lors de la présentation de leur film à Cannes: « Nous parlons du personnage depuis des années, nous l’adorons mais nous avons aussi de nombreux reproches à lui faire. Nous avons des reproches parce que nous l’adorons. On avait besoin d’être à deux pour faire exister ce double aspect, qui est à la fois heureux et triste. Le film est inspiré par un grand nombre d’émotions que nous avons ressenties durant notre enfance. C’est la première fois que nous cosignons un film mais nous avons l’habitude de travailler ensemble, chaque fois que l’un réalise un film l’autre y participe, Josh fait l’opérateur pour Benny et Benny travaille au montage des films de Josh. »

C’était alors leur deuxième voyage sur la Croisette. En Europe, les Safdie brothers étaient sortis de l’anonymat grâce à la Quinzaine des réalisateurs 2008, où l’aîné, Josh, présentait le très réjouissant The Pleasure of Being Robbed, escorté de son frère qui présentait, lui, le court métrage The Acquaintances of a Lonely John, tout aussi réussi. Les frères font partie d’une nébuleuse de jeunes cinéastes indépendants newyorkais, grandis dans l’ombre de l’Anthology Film Archive de Jonas Mekas et du Maysles Institute (deux des principaux pôles du cinéma alternatif newyorkais). On avait repéré il y a deux ans une autre figure de cette jeune nébuleuse, Ronald Bronstein, avec son premier long métrage, Frownland. Celui-ci est aujourd’hui le (très bon) interprète principal des Lenny and the Kids. Ces trois là et quelques autres ont créé une structure de production à l’enseigne de The Red Bucket qui alimente leur site de petits films, d’informations, de réflexions et d’échanges.

Ghassira, « berceau de l’indépendance algérienne ».

Ghassira, « berceau de l’indépendance algérienne ».