Frederick Wiseman est mort à Cambridge (Massachusetts) le 16 février 2026. Il était âgé de 96 ans. Il laisse une œuvre documentaire immense, qui a accompagné, aux États-Unis et en France, le fonctionnement d’institutions et d’organismes humains de toutes natures, en mobilisant comme personne les ressources particulières du cinéma. En 2024 et 2025, la rétrospective « Frederick Wiseman, nos humanités » organisée par la Cinémathèque du documentaire et le Centre Pompidou avait remis en lumière l’ensemble de son travail.

Avec 45 longs métrages documentaires en 55 ans, de Titicut Follies en 1967 à Menus-Plaisirs en 2023, son nom est presque devenu synonyme de « documentariste ». L’immensité du travail accompli par ce cinéaste, même s’il a également signé en France deux œuvres de fiction minimalistes, chacune avec une seule actrice, Catherine Samie dans La Dernière Lettre en 2002 d’après un chapitre de Vie et destin de Vassili Grossman et Nathalie Boutefeu dans Un couple en 2022 d’après les lettres de Sophie Tolstoï à son mari, légitime cette assimilation.

Celle-ci est renforcée par l’ampleur des thèmes abordés, la durée de la plupart des films – le plus long étant Near Death (1989) qui, durant 358 minutes, déploie les multiples interactions humaines dans un service de soins intensifs à Boston. Les 272 minutes de City Hall[1], en 2020, sont consacrées au fonctionnement de la municipalité de cette même ville, celle où il est né et près de laquelle il est mort.

Continuité et malentendus

Les dates et les durées de ces films sont importantes, elles signalent la continuité d’une démarche à travers les décennies. Cette continuité, incontestable, a aussi pu donner lieu à des malentendus. Si l’approche d’ensemble reste effectivement la même, le cinéma de Wiseman a évolué au fil des ans.

Mais des malentendus, il y en eut aussi dès le début. Lorsque le jeune juriste diplômé de Yale et devenu enseignant à Harvard choisit de se consacrer entièrement au cinéma, il commence par se faire le producteur d’une des principales figures de l’avant-garde newyorkaise, Shirley Clarke, pour son film consacré à un groupe de jeunes Noirs marginalisés de Harlem, The Cool World (1963).

Celui qui est alors aussi fondateur d’une association d’action solidaire, l’Organisation for Social and Technical Innovation (OSTI), suscite une polémique dès son premier film, réalisé au sein de l’unité carcérale psychiatrique de l’hôpital de Bridgewater (Massachusetts), Titicut Follies. Récompensé dans les festivals européens, il est interdit aux États-Unis. Le film, et le procès qui s’en est suivi, ont contribué à installer la figure d’un réalisateur critique des institutions. Ce n’est pas faux, mais extrêmement réducteur.

Durant la période où Wiseman tourne ses quinze premiers films, la fin des années 1960 et les années 1970, l’atmosphère générale est à la dénonciation virulente de l’ensemble des modes de fonctionnement de la société.

Et un cinéaste qui documente le fonctionnement d’un lycée (High School), d’un commissariat (Law and Order), d’un hôpital newyorkais (Hospital), ou d’un tribunal pour mineurs dans le Sud des États-Unis (Juvenile Court), est presque mécaniquement perçu comme un critique d’une organisation sociale injuste et oppressive, qu’il s’agit de renverser. Critique, Wiseman l’est assurément. Mais il est extrêmement simplificateur, et rendant bien mal justice à son travail de cinéaste, de décrire ses films sous ce seul éclairage.

Le cas exemplaire de Welfare

Un bon exemple serait la manière dont est reçu ce que beaucoup considèrent, à juste titre, comme un de ses chefs d’œuvre et un sommet de l’histoire du documentaire, Welfare[2], tourné en 1975 dans un centre d’aide sociale à New York. S’il met en évidence des dysfonctionnements de l’organisme public, la présence du racisme, les multiples formes de misères matérielles, affectives et psychiques qui y sont apparentes, il impressionne plus encore par la multiplicité des chemins qu’il invite ses spectateurs à parcourir.

Dans les grandes salles d’attente où patientent des centaines de demandeurs d’aide en situation d’extrême précarité, le film observe les corps, les visages, se rend disponible à ce qui vibre de singulier, d’humain et, oui, de beau, chez ces personnes aux apparences souvent abîmées, aux comportements fréquemment troublés.

Au fil de gros plans bouleversants, c’est comme si le film se demandait constamment qui il allait accompagner à présent. Ensuite s’accomplit, à un guichet, de part et d’autre d’un bureau – parfois dans un couloir ou dans le hall d’entrée – la rencontre entre une employée et une personne venue chercher l’une des assistances (logement, nourriture, soins) susceptibles d’être obtenues dans cet endroit.

Systématiquement, Wiseman montre d’abord la personne qui demande. Il l’écoute, la regarde. Seulement ensuite apparaîtra celui ou celle qui lui répond. Entre ces deux rôles, incarnés par des gens très différents, se joue une immense variété de relations, un catalogue incarné des rapports de compassion, de domination, de manipulation, de confrontation, de réflexion, de rébellion que des humains sont capables de mettre en œuvre ensemble.

La centralité de l’écoute

Les films de Wiseman n’ont jamais été des tracts ni des pamphlets. Le réalisateur peut éprouver de la colère et de la tristesse face à ce qu’il filme ; c’est toujours d’abord une attitude fondée sur l’écoute, la disponibilité à ce qui advient ici et maintenant qui guide sa pratique cinématographique. « Écoute » est un mot approprié ici : depuis ses débuts, et imperturbablement depuis, contrairement à la plupart des documentaristes lorsqu’ils occupent un poste technique sur leur tournage, Frederick Wiseman ne tient pas la caméra, mais le micro. Et c’est avec sa perche qu’il guide ce que filmera son opérateur, qui aura été très longtemps, à partir de 1978 et jusqu’à 2020, son vieux complice John Davey.

Ce qui focalise l’intérêt de Wiseman, ce ne sont pas d’abord les absurdités, les injustices ou les inégalités du système – même si celles-ci ne manqueront pas d’apparaître – mais le système lui-même, comme système.

Par « système », il faut entendre ici un ensemble complexe de processus, où l’organisation générale de la société influence évidemment tout ce qui se produit, mais qui reconnaît aussi leur agentivité aux individus, les manières dont ils se parlent (ou pas), se regardent, s’approchent, leur possible énervement, ou fatigue, ou moments de gaieté. Et encore : les bâtiments, les couloirs – très importants, les couloirs –, les éclairages, les distances à parcourir, les rapports entre l’intérieur et l’environnement extérieur. Cela vaut pour les grandes structures auxquelles il a consacré de si nombreux films, mais aussi pour un monastère (Essene), un grand magasin (The Store), un gymnase de province (Boxing Gym), un restaurant de haute gastronomie dans la province française (Menus-Plaisirs[3]).

L’expérience et la durée

Aussi simplificatrice que de le résumer à la dimension critique de ses films – même si celle-ci existe – est l’étiquette de Wiseman « documentariste des institutions ». D’abord parce qu’il a aussi filmé bien d’autres choses, mais surtout parce qu’il n’a jamais filmé « l’Hôpital », « l’École », « la Prison », « L’Armée ».

Selon une approche qu’on peut, en partie, rapprocher de celle du sociologue Erving Goffman (qui avait lui aussi débuté par une recherche au long cours dans un asile, et a recouru à des parallèles avec le cinéma dans son livre Les Cadres de l’expérience[4]), il a filmé un hôpital particulier, un lycée, des militaires, etc. En déployant énormément d’efforts, de talents et de temps pour accompagner au mieux la complexité des processus, sans jamais les simplifier.

Ce temps, essentiel, est bien sûr souvent (pas toujours) celui de la durée des films, et beaucoup sont d’une durée inhabituelle. Mais il s’agissait d’abord, plus encore que du temps, variable, du tournage, du temps du montage. À partir du matériel enregistré, il composait durant des mois, parfois pendant plus d’un an, l’organisation des images et des sons, des rythmes aussi, qui donnaient accès à ces gigantesques organismes vivants qu’il avait filmés.

Si Frederick Wiseman est un très grand cinéaste, c’est dans une grande mesure parce qu’il est un très grand monteur. Avec, à l’occasion, le recours à plusieurs films. S’il est possible de faire place à la complexité d’un ensemble de pratiques dans le cadre d’un film, dût-il durer six heures, Wiseman le fera. Mais s’il s’avère nécessaire d’organiser la mise en forme de la diversité complexe et significative, par exemple, des formes de prises en charge des handicaps au sein d’une institution en quatre films, il le fera aussi. Et ce seront les passionnants Blind, Deaf, Adjustment and work et Multi-Handicapped en 1986, tournés dans des lieux dédiés de la même ville d’Alabama.

Le cas exemplaire de At Berkeley

Avec les années, Frederick Wiseman avait développé un savoir-faire qui rend non seulement éclairantes mais passionnantes, et souvent très émouvantes, des situations toujours d’ordinaire considérées comme ennuyeuses et profondément non-cinématographiques, telles que des réunions de travail autour d’une table. Cela vaut pour un grand musée européen (National Gallery) comme pour un cabaret parisien pour touristes riches (Crazy Horse). Ou de manière particulièrement exemplaire, pour une grande université californienne, avec At Berkeley, qui date de 2013 – et qui reste tout aussi passionnant, même si la situation a, comme on sait, évolué depuis dans les établissements académiques américains.

Ce documentaire de quatre heures concerne une université, symbole de l’excellence de l’enseignement supérieur public, dans un pays où l’enseignement privé est supposé roi – Berkeley est régulièrement classée troisième meilleure université du monde après Harvard et Stanford. Berceau d’une recherche de haut niveau en sciences sociales comme en sciences dures, elle fut aussi le cœur de la contestation et de la contre-culture américaines des années 1960-1970, et a cherché depuis à en préserver une partie de l’esprit.

Mais Berkeley est aussi une cité dans la cité, un énorme assemblage de populations diverses avec les singularités d’une vie de campus format XXL. (…)

LIRE LA SUITE

Avec le Carrosse d’or, récompense attribuée par la Société des réalisateurs de films en 2023

Avec le Carrosse d’or, récompense attribuée par la Société des réalisateurs de films en 2023

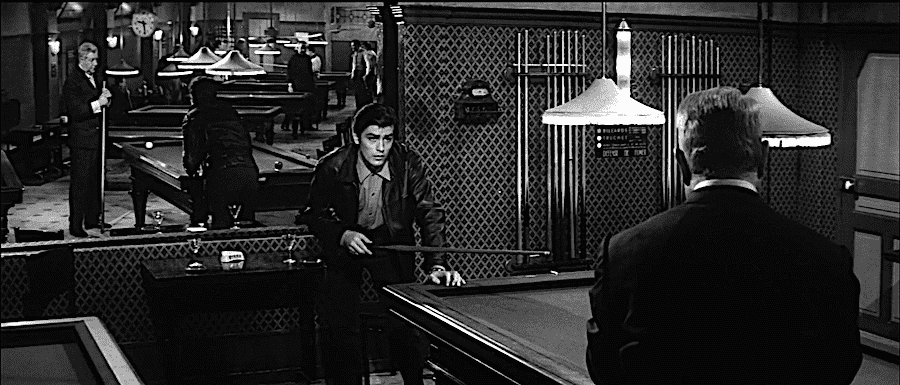

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol.

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol. Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.

Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.  L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus

L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal