Mercredi 25 sort en salle Tahrir, Place de la libération, réalisé par Stefano Savona durant les journées qui entrainé la chute de Moubarak. Film remarqué dès sa première présentation au Festival de Locarno en août dernier, film remarquable pour la perception à la fois claire et complexe qu’il offre de la « révolution » égyptienne, ce documentaire est aussi exemplaire des puissances du cinéma. Entretien avec son réalisateur:

« Avant les événements de janvier-février 2011, quelle était votre relation à l’Egypte ?

– J’y suis allé au moins une fois par an depuis pratiquement 20 ans. Depuis 1991, lorsque j’étais étudiant en archéologie, en égyptologie. C’était l’époque de la première guerre du Golfe, j’avais ressenti sur place une atmosphère, une intensité qui m’ont fait abandonner ma vocation d’enfance pour essayer de raconter la réalité contemporaine. J’ai d’abord décidé, au Caire, de devenir photographe. Et quelques années après, c’est à nouveau au Caire que j’ai compris que le cinéma était mieux adapté à ce que je voulais faire. Mais curieusement, alors que c’est certainement le lieu que j’ai le plus filmé, je n’étais jamais arrivé à terminer un film consacré au Caire, je n’arrivais pas à monter ces images. Je crois que c’était l’absence de liberté de parole des gens que je filmais qui m’empêchait d’organiser ces plans entre eux. La parole restait toujours bloquée sur le quotidien.

– L’expression politique est au centre de votre cinéma.

– Depuis Carnets d’un combattant kurde en 2006, je sais que ce qui m’intéresse est l’expression de la parole dans un cadre public. L’influence déterminante pour définir mon rôle de cinéaste vient de la lecture d’Hannah Arendt. J’étais parti filmer les combattants kurdes par curiosité, j’avais beaucoup lu sur la résistance italienne, ou L’Hommage à la Catalogne d’Orwell, Arendt m’a donné les moyens de comprendre ce qui relie ces différentes expériences, ce que construisent ces jeunes hommes qui s’en vont de chez eux pour s’engager dans une action politique armée. Palazzo delle Aquile, tourné dans un lieu dédié à la politique officielle envahi par ceux qu’on n’y entend jamais d’habitude, offrait une arène idéale pour filmer ça. Et puis évidemment la Place Tahrir m’est aussitôt apparue comme exemplaire.

– Vous avez été surpris par le déclenchement des événements en Egypte ?

– Complètement. Et mes amis égyptiens autant que moi, personne n’imaginait ça. Mais dès les premières informations il m’est apparu qu’on avait affaire à un mouvement politique de masse, avec une immense capacité d’expression, dans un espace délimité. Il était évident que je devais y aller, j’ai arrêté le montage sur lequel je travaillais et j’ai foncé au Caire.

– Vous êtes parti seul ?

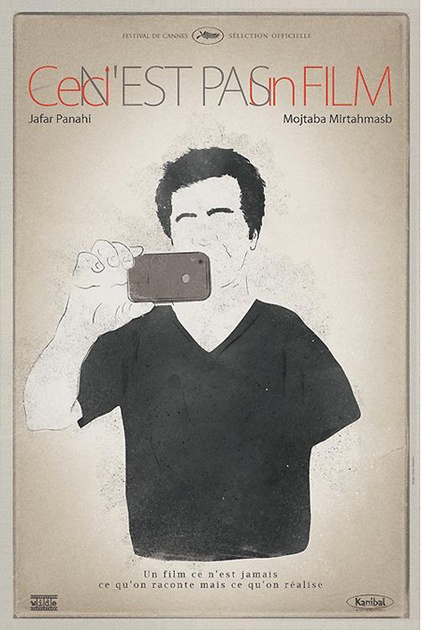

– Oui, avec ma caméra. Heureusement j’ai bien choisi, j’ai pris la plus petite, qui s’est aussi révélée la meilleure pour filmer comme je voulais. Il s’agit de la Canon 5D, qui est en fait un appareil photo qu’on peut utiliser comme caméra. Je l’ai prise d’abord parce qu’elle passe inaperçue, qu’elle n’a pas l’air d’un matériel professionnel, ce qui simplifie le passage des contrôles. Mais je suis parti très vite, sans avoir fait d’essais – on ne peut pas faire des tests chez soi pour filmer la révolution… Cet appareil oblige à prendre des risques. Il m’a contraint à m’approcher de ceux que je filmais. Il me fallait reproduire le processus de focalisation qu’on a au milieu d’une foule, lorsqu’il se passe en permanence beaucoup de choses à la fois. L’esprit fait constamment un travail de sélection et de concentration, de toute façon il est exclu de tout voir. On ne voit que ce qu’on regarde. Aucune intention ne précède l’enregistrement. Dans une situation où on a, potentiellement, des dizaines de milliers d’interlocuteurs, il faut en permanence faire de tels choix, et les caractéristiques techniques de l’appareil m’ont forcé à aller encore plus dans ce sens. Très vite, j’ai compris que c’était avec mes pieds que devais construire la distance, pas avec des procédés optiques : aller vers ceux que je choisissais, m’approcher réellement à la distance voulue de ce que je voulais montrer. Mais mes méthodes de travail ont évolué pendant la durée du tournage, ça se voit dans le film. La beauté du documentaire est de s’inventer en permanence. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire.

– Qu’est-ce qui vous frappe lorsque vous arrivez Place Tahrir ?

– La diversité des gens présents. On voyait qu’ils venaient de milieux sociaux et des régions différentes, des paysans, des étudiants, des grands bourgeois, des employés, des gens très religieux et d’autres pas du tout…. Et j’ai été frappé par la manière dont on pouvait circuler entre eux, dont eux-mêmes se mélangeaient, dès que quelqu’un dans un groupe disait quelque chose, quelqu’un venu d’un autre groupe venait lui répondre. Personne ne demandait l’autorisation pour prendre la parole, y compris entre des groupes qui, quelques jours plus tôt, ne se seraient jamais adressé la parole. Un autre aspect intéressant concerne la disparition de l’espace privé : la Place était véritablement à tout le monde. J’avais pris le rideau de douche de ma chambre d’hôtel pour dormir par terre, il faisait vraiment froid et je voulais m’isoler du sol avec ce rideau et le rabattre sur moi mais dès que je l’ai posé par terre un type m’a demandé s’il pouvait se coucher à côté. C’était évident.

– Vous avez trouvé rapidement comment commencer à filmer ?

– Que l’espace soit devenu collectif rend mon travail beaucoup plus facile. La caméra ne brise plus une intimité, elle a sa place, comme tout le monde. Il n’y a plus ce travail difficile, que requiert souvent le documentaire, de construire sa position, de se faire accepter, d’entrer dans un cercle privé.

– Connaissiez-vous déjà certains de ceux qu’on suit plus particulièrement ?

– Non, je les ai tous rencontrés en arrivant Place Tahrir, parmi beaucoup d’autres. J’ai choisi ceux-là à l’instinct. Je ne voulais surtout pas des archétype, des représentants de telle ou telle position ou définition. Le problème du documentaire aujourd’hui est qu’il doit décider à l’avance quelle histoire il raconte, et choisir ses personnages pour qu’ils représentent les composantes de cette histoire. Je voulais le contraire, la complexité et les contradictions de personnes qui ne sont pas des personnages. Je ne cherche pas à construire une description analytique, je ne fais pas du journalisme (qui est très utile aussi), je fais du cinéma. J’essaie de donner à partager une autre perception de l’événement. Fabrice à Waterloo est un mauvais observateur objectif des événements, mais Stendhal produit une perception de la bataille qui reste, et qui dit une autre vérité. C’est un peu ce que j’essaie de faire.

– Un des problèmes qu’affronte le film est de raconter une situation vécue dans l’ignorance et l’inquiétude en ce qui concerne sa durée et sur son issue, alors que les spectateurs connaitrons, eux, la réponse à ces questions.

– D’où la nécessité d’avoir ces moments d’opacité, d’attente, de tout ce qui troue le déroulement de ce qui n’était évidemment pas vécu comme se déroulant selon un scénario réglé, ou menant à une solution. Personne ne savait comment ça finirait, il fallait faire ressentir cela aux spectateurs même si eux connaissent l’issue. Il faut faire ressentir la grande incertitude qui a régné durant ces jours et ces nuits.

– Comment avez-vous réalisé la prise de son ?

– J’avais un petit enregistreur, fixé à la caméra. Comme j’étais seul j’ai d’abord cru que j’étais obligé de tout capter du même point. Ensuite, j’ai compris que je pouvais placer l’enregistreur ailleurs, au milieu de ceux qui parlaient même si je tournais à distance, souvent je le mettais dans la poche d’une des personnes qui parlaient. Quand ils discutaient entre eux j’aimais bien laisser un écart. Ils savaient que je ne parle pas arabe, donc ils ne parlaient pas pour moi, ma présence n’affectait pas leurs discussions. J’étais prêt à aller très loin dans la séparation entre image et son, à monter beaucoup de paroles off. Je pensais aux films sur les concerts rock des années 70, où on voit souvent la foule tandis qu’on entend la musique. Finalement je n’ai pas eu besoin d’aller si loin, mais ça m’a donné une grande liberté. L’enregistreur 5.1 permet une bonne perception des sons dans l’espace, il est important que les spectateurs sentent la multiplicité des ambiances sonores sur cette place immense où il se passait en permanence plein de choses différentes.

– Combien de temps êtes vous resté sur la place ?

– Deux semaines exactement, du samedi 29 janvier au samedi 12 février, le lendemain de la chute de Moubarak.

– Avez-vous beaucoup filmé ?

– Pas tellement, une trentaine d’heures : les contraintes techniques m’obligeaient à faire des choix. Il faut pouvoir recharger les batteries, et décharger les cartes mémoire dans l’ordinateur, laissé dans un hôtel, à quelques centaines de mètres mais qui était souvent inaccessible. Du coup j’ai dû prendre beaucoup de décisions en temps réel, ce qui est une bonne chose, on a une perception intuitive de la situation. Le film est vraiment né sur la Place.

– Le film réussit la gageure d’articuler sans cesse l’individuel au collectif. Dans l’excitation du moment, quelle a été votre stratégie pour y parvenir ?

– En choisissant, de manière intuitive, quelques personnes, et en les suivant pour voir où ils m’emmenaient. En leur demandant pourquoi ils allaient à tel endroit. Ils ont été moteur, ils m’ont lancé sur des voies qu’ensuite il m’est arrivé de suivre sans eux.

– Quelle a été leur réaction quand vous leur avez montré le film ?

– Ils se sont découverts différents : la lutte politique, l’action collective changent les gens. Le film les a rassurés sur la réalité de ce qu’ils avaient fait, ils m’ont raconté que depuis le 11 février souvent ils se demandaient s’ils n’avaient pas imaginé ce qui était arrivé.

(Une version légèrement différente de cet entretien figure dans le dossier de presse du film)

–

–