Le 23 août, le réalisateur et producteur syrien a été arrêté par les services de sécurité alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Le Caire. Sa famille et ses mais sont sans nouvelle depuis.

Ci-dessous, le texte rédigé par le cinéaste Ossama Mohammed, la pétition signée par des centaines de cinéastes et professionnels, la déclaration de Martin Scorsese et le communiqué de la Cinémathèque française, Festival de Cannes, SACD, SCAM et ARP.

Orwa Noribiya est en voyage d’affaires !!

par Ossama Mohammed , cinéaste syrien

Orwa Noribia a été arrêté le 23 août à Damas. Directeur du festival de documentaires Dox Box, internationalement reconnu comme un festival de référence, membre du jury des festivals d’Amsterdam, de Téhéran, de Leipzig et de Copenhague, Orwa est un cinéaste syrien indépendant, producteur de films documentaires, notamment avec Arte. Il a partagé avec son associée, Diana Al Jaroudi le Grand Prix de EDN (European Documentary Network) pour leur exceptionnelle contribution au développement du film documentaire.

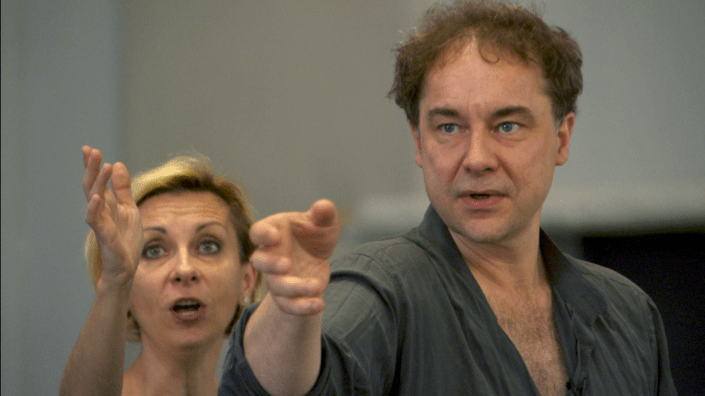

Après une formation de comédien à l’Institut Supérieur de Théâtre, dont il est sorti en 1999, Orwa a été premier assistant-réalisateur sur mon film Sacrifices, et en 2004, il a tenu le rôle principal dans Les Portes du Soleil de Yousri Nasrallah. Les deux films, produits par Arte, ont été sélectionnés au Festival de Cannes.

Le cinéma syrien accouchait péniblement d’un film par an. Les salles étaient vides… Le rythme du cinéma agonisait et les Syriens pensaient que tel était leur destin, quand en 2008, Orwa, avec ses jeunes compagnons ont lancé le festival Dox Box. C’est ainsi qu’on a commencé à croiser dans les rue de Damas Guzman, Philibert, Longelito, Ibn Ismail, et bien d’autres cinéastes. Le public a découvert La Bataille du Chili, Les Leçons des ténèbres, Être et avoir, a pu rencontrer ces artistes, dialoguer avec eux… et constaté avec douleur l’absence du cinéma syrien.

Orwa et ses compagnons ont alors monté des ateliers d’écriture de scenario, de direction de la photo, de réalisation et de production indépendante. Ces ateliers ont été encadrés par des professionnels venus du monde entier. Et c’est ainsi qu’Orwa « est parti en voyage d’affaires ». Le voyage de la culture face à la violence et à la répression, celui de la construction face à l’attente… Et c’est ainsi que le garçon tendit sa joue gauche.

La civilisations syrienne et son pluralisme ont triomphé de l’isolement dans l’espace et le temps. Une nouvelle génération s’est levée, portant en son sein Tarkovski, Godard, Fellini et Amiralay. Cette génération porte, où qu’elle aille, dans les cafés, les rues ou les prisons, leurs images en son cœur. Telle des “cinémathèques” ambulantes qui racontent l’histoire du théâtre et du cinéma, la propagent, la critiquent et l’aiment par dessus tout. Cette nouvelle génération est amoureuse de cette culture qui cherche si avidement la beauté, la beauté de la justice et celle de la diversité et du pluralisme..

Mais à nouveau, l’oppression cherche à priver la Syrie de son intelligence et de son imagination séculaires. Des cinéastes, des hommes de théâtres, des écrivains se relaient dans les cellules de l’oppression. Le journaliste Mazen Darwouich, le militant pour la paix Yehia al Chorbajji , le comédien Osso, le metteur en scène de théâtre Cordello, l’écrivain Zirai… et le cinéaste Orwa.

En l’an 2000, Orwa a écrit dans le quotidien libanais Al Safir : « Je ne me souviens plus très bien, tout se mêle dans ma mémoire, ses frontières s’estompent, ses contours s’évaporent. Mais je me souviens avoir assisté à un massacre. J’étais petit, et pourtant, je n’étais pas sur les lieux. Avec quel œil je l’ai-je vu ? Je me souviens de beaucoup de sang, de chair humaine sur les murs, sur des câbles, sur des armes, sur des uniformes militaires. Je me souviens, j’étais avec toi quand tu as eu mal, quand tu as pleuré seule et que personne ne t’entendait, ne nous entendait. Je me souviens de beaucoup de choses et pourtant, je n’y étais pas… Je n’ai rien perdu de mon corps, ni de mon énergie, ni de mon amour ; je n’ai pas perdu mon rêve et je n’ai rien oublié. Je suis neuf, je suis vivant… Je n’ai pas été tué… Mon cerveau n’a pas pas été volé, mon cœur n’a pas été arraché et je n’oublie rien … »

Orwa a rendu le rêve du cinéma réel et palpable. Il se dirigeait à l’aéroport pour se rendre au Caire. « La Sécurité » l’a arrêté à l’aéroport de Damas et il a été conduit dans un des cachots des services de renseignement, dans l’obscurité, obscurité qu’il n’ a eu de cesse de combattre par le cinéma.

Nous, les signataires, dénonçons avec inquiétude et indignation l’arrestation du cinéaste syrien Orwa Nyrabia à l’aéroport de Damas le 23 août 2012.

Producteur indépendant de films documentaires, Orwa est le directeur du Festival Dox Box de Damas, qu’il a fondé en 2008.

Il a obtenu le Grand-Prix Spécial de l’EDN (Europeen Documentary Network) pour son exceptionnelle contribution au développement du film documentaire.

Orwa est un humaniste à l’imagination et au talent lumineux.

Nous demandons aux autorités syriennes sa libération immédiate, pour le cinéma, l’avenir et pour la vie.

Youssef Abdelké • Maya Abdul-Malak • Judith Abitbol • Jad Abi Khalil • Maher Abi Samra • Jean Achache • Jacqueline Ada • Nadia Aissaoui • Hala Alabdalla • Jaber Al Azmeh • Robert Alazraki • Fulvia Alberti • Alexis Alexiou • Thomas Alfandari • Mohammad Ali Atassi • Malek Ali Yahia • Darina Al Joundi • Maran Al Masri • Meyar Al Roumi • Mohamad Al Roumi • Anne Alvaro • Mathieu Amalric • Isabelle Amann • Jorge Amat • Jean-Pierre Améris • Wes Anderson • Raed Andoni • Marta Andreu • Michel Andrieu • Solveig Anspach • Viktor Apfelbacher • Olivier Assayas • Madeleine Avramoussis • Nabil Ayouch • Palmyre Badinier • Sabine Badinier • Hélène Badinter • Balufu Bakupa-Kanyinda • Diane Baratier • Alberto Barbera • Luciano Barisone • Jean-Pierre Beauviala • Xavier Beauvois • Laurent Becue-Renard • Katayoun Beglari-Scarlet • Lucas Belvaux • Anne Benhaïem • Malek Bensmaïl • Julie Bergeron • Anne Bernard • Emmanuelle Bidou • Christophe Blanc • Olivier Bohler • Rémi Bonnot • Catherine Bonjour • Claudine Bories • Barbara Bossuet • Olivier Bourbeillon • Karim Boutros Ghali • Jean Breschand • Caroline Breton • Chantal Briet • Jean-Stéphane Bron • Mikael Buch • Erik Bullot • Juan-Luis Bunuel • Dominique Cabrera • Catherine Cadou • François Caillat • Fabrizio Calvi • Laurent Cantet • Leos Carax • Xavier Carniaux • Luca Casavola • Flavia Castro • Stéphane Cazes • Marcelo Cespedes • Ayesha Chagla • Caroline Champetier • Wang Chao • Li Cheng • Patrice Chagnard • Despina Chatzivassiliou • Patrice Chéreau • Laurent Chevallier • Laurent Chollet • Ramzi Choukair • Gérald Collas • Enrica Colusso • Jean-Louis Comolli • Bob Connolly • Christian Cools • Elena Christopoulou • Richard Copans • Philippe Costantini • Delphine et Muriel Coulin • Mark Cousins • Véronique Cratzborn • Jean-Noël Cristiani • David Cronenberg • Frank Dabell • Claas Danielsen • Luc et Jean-Pierre Dardenne • Eric Darmon • Claire Davanture • Andrée Davanture Taleghani • Marina Déak • Jacques Debs • Caroline Decroix • Émilie Deleuze • Arnaud Des Pallières • Pascal Deux • Cédric Deloche • Carlos Diegues • Mati Diop • Habiba Djanine • Jacques Doillon • Ariane Doublet • Olivier Ducastel • Marie-Pierre Duhamel Muller • Hans Robert Eisenhauer • Bernard Eisenschitz • Diana Elbaum • Nadia El Fani • Jean-Bernard Emery • Prune Engler • Eduardo Escorel • Laurine Estrade • Odile et Pierre Etaix • Abbas Fahdel • Hicham Falah • Jacques Fansten • Rami Farah • Philippe Faucon • Isabelle Fauvel • Anne-Marie Faux • Jean-Marc Felzenswalbe • René Feret • Mima Fleurent • Fred Forest • Thierry Frémaux • Denis Freyd • Brahim Fritah • Jean-Michel Frodon • Thierry Garrel • Tony Gatlif • Eric Gautier • Costa Gavras • François Gazio • Sylvain George • Fabrice Genestal • Denis Gheerbrant • Bernard Gheur • Khaled Ghorbal •Sabyl Ghoussoub • Lisa Giacchero • John Gianvito • Thomas Gilou • Arlette Girardot • Vincent Glenn • Anna Glogowski • Adour Golpalakrishnan • Alain Gomis • Serge Gordey • Romain Goupil • Eugène Green • Dominique Gros • Olaf Grunert • Carmen Guarini • Serge Guez • Joana Hadjithomas • Haytham Haki • Mia Hansen Love • Mahamat-Saleh Haroun • Annette Hellerung • Fares Helou • Esther Hoffenberg • Yu Huo • Marie-Anne Iacono • Henri-François Imbert • Annemarie Jacir • Dagmar Jacobsen • Patric Jan • Yves Jeuland • Thierry Jousse • Khalil Joreige • Ann Julienne • Ali Kaaf • Olivier Kaeppelin • Cédric Kahn • Elisabeth Kapnist • Nada Karami • William Karel • Aki Kaurismaki • Ademir Kenovic • Nino Kirtadzé • Baudoin Koenig • Gérard D. Khouri • Abla Khoury • Amir Labaki • Serge Lalou • Claudia Landsberger • Eliane de Latour • Henri de Latour • Carole Laure • Christine Laurent • Ginette Lavigne • Léa Morin • Isild Le Besco • Jowan Lebesco • Ange Leccia • Jocelyne Lemaire Darnaud • Juliette Lepoutre • Serge Le Péron • Nicolas Leprêtre • Guillaume Letellier • François Lévy-Kuentz • Pierre Lhomme • Jet Li • Sylvie Lindeperg • Ying Liang • Sébastien Lifshitz • Rasha Lofti • Marceline Loridan-Ivens • Anne-Marie Luccioni • Noémie Lvovsky • Marie-Pierre Macia • Sandra Madi • Marie Maffre • Ziad Majed • Marie Mandy • Elisabeth Marliengeas • Tonie Marshall • Jean-Pierre Mast • Jacques Martineau • Florence Mauro • Patricia Mazuy • Mícheál Ó Meallaigh • Ursula Meier • Margaret Menegoz • Namir Abdel Messeeh • Pierre Meunier • Jean-Michel Meurice • Hala Mohammed • Ossama Mohammed • Dominique Moll • Nadir Moknèche • Jean-Claude Monod • João Moreira Salles • Gérard Mordillat • Madeleine Morgenstern • Catarina Mourão • Claude Mouriéras • Hania Mroué • Marco Müller • Lucia Murat • Celina Murga • Yousri Nasrallah • Namir Abdel Nesseh • Stan Neumann • Yasmina Nini-Faucon • Georgina Ohara • Mohamad Omran • Valérie Osouf • Mariana Otero • Dominique Païni • Rithy Panh • Dominique Pâris • Claudio Pazienza • Anand Patwardhan • Raoul Peck • Annick Peigné-Giuly • Monique Perez • Nicolas Philibert • Andréa Picard • Eugenio Polgovsky • Sally Potter • Jean-Loïc Portron • Michaël Prazan • Jérome Prieur • Martin Provost • Michelange Quay • Kellen Quinn • Jean-Paul Rappeneau • Michel Reilhac • Serge Renko • Denis Robert • Sabine Rollberg • Jean-Henri Roger • Alain Ross • Laurent Roth • Christian Rouaud • Chantal Roussel • Paul Rozenberg • Nicole Ruellé • Christophe Ruggia • Walter Salles • Rasha Salti • Augusto M. Seabra • Peter Scarlet • Nathalie Schmidt • Cyril Seassau • Louis-Albert Serrut • Viola Shafik • Pierre Schoeller • Charles Schuerhoff • Claire Simon • Catherine Siriez • Helena Solberg • Maria-Anne Sorba • Heiny Srour • Elia Suleiman • Tilda Swinton • Brigitte Sy • Alex Szalat • Chui Mui Tan • Denis Tanovic • Bela Tarr • Silvio Tendler • Charles Tesson • Jean-Pierre Thorn • Hubert Toint • Serge Toubiana • Sergio Tréfaut • Bernard Trémège • Eva Truffaut • Bruno Ulmer • André Van In • Philippe Van Meerbeeck • Angeliki Vergou • Marie Vermillard • Régine Vial • Vanina Vignal • Thomas Vincent • Marianne Visier • Nicolas Wadimoff • Apichatpong Weerasethakul • Emil Weiss • Jay Weissberg • Ioana-Frédérique Westhoff • Jane Williams • Alice Winocour • Peter Wintonick • Frederick Wiseman • Samar Yazbek • Akram Zatari • Xian Min Zhang • Anne Zinn-Justin • Erick Zonca • Khaldoun Zreik • Gertjan Zuilhof • Ruth Zylberman

Martin Scorsese: « ‘Je suis extrêmement inquiet d’apprendre que le réalisateur et producteur syrien Orwa Nyrabia a été arrêté par le régime syrien, est détenu dans un lieu inconnu et privé de toute communication avec lemonde exterieur, y compris sa famille proche. La communauté internationale du cinéma doit rester vigilante, et porter attention à toute injustice perpétrée contre contre nos collègues artistes. Nous devons maintenir la pression pour obtenir la libération immédiate d’Owa Nyrabia ».

— Martin Scorsese

Orwa Nyrabia a été arrêté le 23 août à l’aéroport de Damas, alors qu’il s’apprêtait à se rendre au Caire. Arrêté par la « Sécurité » du régime syrien, il a été conduit dans un des cachots des services de renseignement. Nous sommes sans nouvelles de lui depuis six jours.

Directeur du Festival de documentaires Dox Box, internationalement reconnu comme un festival de référence, membre du jury des festivals d’Amsterdam, de Téhéran, de Leipzig et de Copenhague, Orwa Nyrabia est un cinéaste syrien indépendant, producteur de films documentaires, notamment avec Arte. Il a partagé, avec son associée Diana Al Jaroudi, le Grand Prix de EDN (European Documentary Network) pour leur exceptionnelle contribution au développement du film documentaire.

Après une formation de comédien à l’Institut Supérieur de Théâtre dont il est sorti en 1999, Orwa Nyrabia a été premier assistant-réalisateur sur le film d’Ossama Mohammed, Sacrifices, et il a tenu l’un des rôles principaux dans La Porte du Soleil de Yousri Nasrallah, en 2004. Ces deux films, produits par Arte, ont été sélectionnés au Festival de Cannes.

Orwa Nyribia appartient à la jeune génération de cinéastes et cinéphiles syriens, amoureux du cinéma du monde entier et épris de liberté. Son arrestation nous inquiète et nous indigne.

Nous exigeons qu’Orwa Nyrabia soit remis au plus vite en liberté.

Les signataires :

La Cinémathèque française, Le Festival de Cannes, La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), La Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia), L’ARP (Société Civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs).

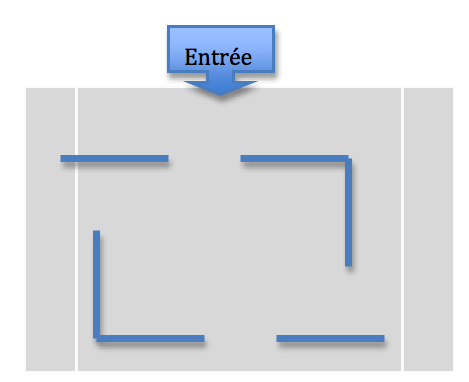

Tout de suite à droite en entrant dans le musée, il y a cette très grande pièce. Vide et pleine, sombre et éclairée. Ange Leccia y expose une œuvre et plusieurs œuvres, et encore autre chose. L’œuvre exposée au Mac/Val à Vitry sur Seine s’intitule Logical Song. Elle consiste en 6 très grands panneaux blancs sur lesquels sont projetées des images, accompagnées de bruits, de voix, de musiques. Ces panneaux sont des murs plutôt, des murs blancs de 4 mètres de haut. Quatre sont disposés 2 à 2 en angle droit, les 2 autres sont décalés, ensemble ils dessinent un espace rectangulaire ouvert, discontinu, mais englobant.

Tout de suite à droite en entrant dans le musée, il y a cette très grande pièce. Vide et pleine, sombre et éclairée. Ange Leccia y expose une œuvre et plusieurs œuvres, et encore autre chose. L’œuvre exposée au Mac/Val à Vitry sur Seine s’intitule Logical Song. Elle consiste en 6 très grands panneaux blancs sur lesquels sont projetées des images, accompagnées de bruits, de voix, de musiques. Ces panneaux sont des murs plutôt, des murs blancs de 4 mètres de haut. Quatre sont disposés 2 à 2 en angle droit, les 2 autres sont décalés, ensemble ils dessinent un espace rectangulaire ouvert, discontinu, mais englobant. (Presque) tout le monde regarde dans le même sens, depuis la même place

(Presque) tout le monde regarde dans le même sens, depuis la même place