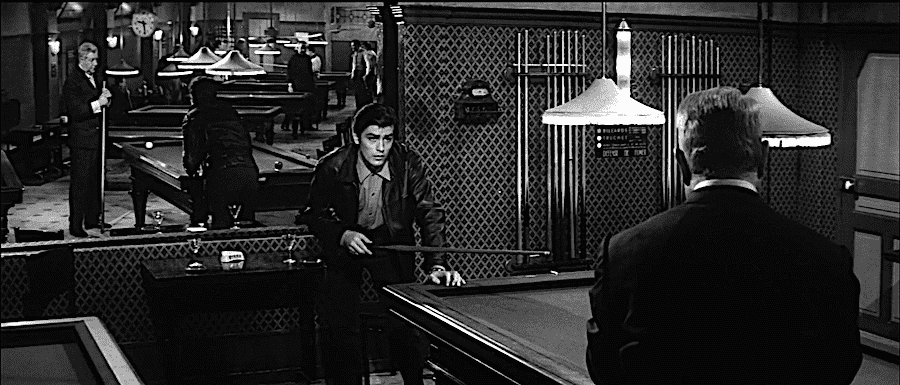

Dans Monsieur Klein de Joseph Losey.

L’acteur, producteur et réalisateur est mort le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans.

l aura quitté ce monde entouré de péripéties familiales, médiatiques et judiciaires, dont il serait absurde qu’elles mobilisent davantage l’attention que la carrière hors norme de l’acteur.

Delon était un très grand acteur, et une star. Ils ne sont pas si nombreux, les très grands acteurs français, la liste impressionnante de ses films durant trois décennies, de l’évidence de Plein Soleil en 1960 à Nouvelle Vague en 1990 –on peut sans mal oublier les cinq galops d’essai qui précèdent et la douzaine de scories embarrassantes qui suivent. Rien qu’avec ces deux titres repères signés René Clément et de Jean-Luc Godard, l’essentiel est suggéré: le polar glacé et torride qui met en scène le rayonnement lumineux d’un sombre criminel, et le conte onirique habité par une figure double à l’aura mystérieuse.

Plein Soleil de René Clément.

Aux génériques des autres grands titres, qui sont autant de titres d’une noblesse du cinéma, les noms de Visconti, Antonioni, Melville, Losey attestent du niveau. Dans le cas d’un metteur en scène aussi exigeant que Luchino Visconti, l’écart entre ce que fait Delon en petite frappe au cœur pur dans Rocco et ses frères et, trois ans plus tard, en noble cynique dans Le Guépard, atteste une fois pour toute qu’outre son physique de séducteur magnétique et félin, cet autodidacte sait trouver les ressources d’interprétations habitées, précises, inspirées pour un immense éventail de rôles.

Un esprit de razzia

La beauté d’Alain Delon et son instinct du jeu font le succès mérité d’un acteur lancé comme un bolide dans le cinéma qui connait à ce moment, l’aube des années 60, en France et en Italie notamment, une floraison exceptionnelle. Mais il y a un certain humour, et autant de mélancolie dans le titre du film où Godard lui offre un magnifique double rôle, lui qui ne fut pas de l’aventure de la Nouvelle Vague, à la différence de Belmondo, son alter ego générationnel mais son antithèse artistique.

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol.

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol.

Au cours des années 60, le film qui décrit le mieux ce qu’il incarnera sur le devant de la scène médiatique est celui où il partage la tête d’affiche avec l’ainé qu’il admire le plus, Jean Gabin. Classique du film de casse, Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil (1963) est à la fois une émouvante passation de pouvoirs entre figures de proue du cinéma français et un duo de contrastes entre deux hommes, deux styles, deux idées de la vie, contrastes jouissivement assumés.

Ensuite, il y aura, comme pour toutes les vedettes populaires, une kyrielle de films avec romance et action, action policière le plus souvent, qui forment le tout-venant de sa carrière. La renommée tôt acquise, l’acteur se fait aussi producteur et réalisateur, propriétaire d’une écurie de courses, organisateur de combats de boxe, amateur éclairé de dessins, de sculpture et de peinture, patron commercialisant sa griffe sur toute la planète, gourmand de conquêtes féminines, de gloire médiatique, de relations avec les grands de ce monde comme avec les personnalités de l’ombre, les uns comme les autres pas toujours choisis avec discernement. On se souvient, aussi, qu’il manifeste sa proximité avec des figures du grand banditisme et, bien que s’étant déclaré gaulliste, de leaders de l’extrême droite, multipliant les déclarations à l’emporte-pièce où se mêlent nostalgie réactionnaire, égocentrisme et goût de la provocation.

L’esprit de razzia à la hussarde, le goût du défi, la boulimie participent probablement d’une revanche sur une enfance pauvre et malheureuse. Né à Sceaux, le 8 novembre 1935, d’un père directeur d’une salle de cinéma et d’une mère préparatrice en pharmacie, qui divorcent quand l’enfant a quatre ans, il est élevé par des parents d’adoption près de la prison de Fresnes, puis trimballé de collèges en institutions scolaires dans la banlieue sud de Paris. Apprenti charcutier (chez son beau-père) entre autres nombreux métiers subis, il fuit tout cela en s’engageant dans l’armée, qui le mènera jusqu’en Indochine à l’heure de la défaite française. Mais lui s’était déjà fait virer pour vol.

Le contrôle et l’aura

Depuis, une volonté d’omniprésence, d’omni-reconnaissance, tout entière bâtie à partir d’un début de carrière mené comme une conquête-éclair par un homme qui deviendra aussi immensément cultivé, et fier de l’être. Un homme qui ne cachait pas sa volonté de pouvoir, en tout cas de contrôle, où son activité de producteur a joué un rôle décisif, comme il le disait lui-même.

En 1967, il met en chantier la production de Borsalino (1970), qui sera un de ses plus grands triomphes publics. En 1996, il racontait ainsi au quotidien Le Monde: «L’idée m’est venue d’un livre d’Eugène Saccomano, Bandits à Marseille, sur Carbone et Spirito. A la fin du premier chapitre il était écrit: “Leurs aventures firent rire et pleurer la terre entière.” De cette phrase est né le film, j’en ai parlé à Jacques Deray avec qui je tournais La Piscine (où il avait imposé son ancienne compagne Romy Schneider dans le premier rôle féminin). J’ai pris Jean Cau, Claude Sautet et Jean-Claude Carrière pour le scénario, et puis j’ai eu l’idée de l’affiche imbattable, Delon-Belmondo. J’étais le patron, j’engageais une équipe selon mes critères.»

Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.

Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.

«Un acteur reste un interprète, il peut marquer un film, mais n’est pas un créateur. Ma manière de créer aura été la production, j’ai fait vingt-trois films à ce poste, en utilisant la meilleure matière première dont je disposais: Delon dans le rôle principal. C’est à ce titre seulement que je parle de moi à la troisième personne. Il n’y a que les imbéciles qui ne le comprennent pas. Mais, aujourd’hui, ma maison de production, Léda, ne produit plus, elle se contente de gérer les droits des anciens films. Parce que le cinéma a changé: à présent il faut soumettre des projets à des comités de je-ne-sais-quoi dans les chaînes de télévision, qui vont me dire il faut changer ceci et cela. Après la vie que j’ai menée et la carrière que j’ai faite? Non merci!»

Cette carrière, la singularité de cette carrière, il est possible de la raconter à partir de quelques films qui sont loin d’être tous les plus reconnus, artistiquement ou par leurs résultats commerciaux. Ce sont eux qui permettent de cerner la singularité de la figure d’Alain Delon, de son aura de star bien au-delà de ses évidentes qualités d’acteur, et qui en fait par exemple le Français de loin le plus connu et admiré en Extrême Orient, jouissant d’une sorte de culte au Japon, tout en bénéficiant aussi d’une reconnaissance inusitée pour un acteur hexagonal aux États-Unis.

Des choix risqués

Très tôt après avoir conquis les sommets de la notoriété artistique et du box-office à l’aube des années 60, il choisit deux rôles totalement en marge de tous les repères et de toutes les promesses de succès ou de considération, tous deux terminés en 1964. Le premier, dont il est également le producteur, est un projet très risqué, aussi sur le plan politique, réalisé par un jeune réalisateur encore quasi inconnu. Deuxième film d’Alain Cavalier, L’Insoumis s’inscrit dans le contexte de la toute récente guerre d’Algérie, contant l’histoire d’un militaire acquis à l’OAS mais déserteur par amour d’une avocate française travaillant pour le FLN, d’après une histoire vraie. Cela vaudra au film une interdiction, qui durera jusqu’en… 2018.

L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus

L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus

La même année 1964 (et à nouveau dans l’ombre portée de la guerre d’Algérie), il apparait aussi dans un film tout aussi maudit, L’Amour à la mer, le premier long métrage du cinéaste poète Guy Gilles, artiste voué à une injuste confidentialité. Loin de constituer des erreurs maladroites, ces films témoignent du goût qu’aura eu Delon de jouer des paris risqués –et parfois de perdre.

1967 est l’année d’un de ses plus grands rôles, qui le rendra célèbre dans le monde entier, sous la direction d’un immense cinéaste Jean-Pierre Melville. Le Samouraï, dont la stylisation inspirera notamment une grande part du cinéma d’action hongkongais, au point que Johnnie To tournera en 2009 un sequel (Vengeance avec Johnny Halliday dans le rôle de Jeff Costello vieilli, après que Delon ait refusé de remettre l’imperméable) est un impressionnant exercice de style.

Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Mais le très grand rôle de Delon chez Melville n’est sans doute pas celui-là, qui repose sur quelques règles simples de jeu, ni Le Cercle rouge où Yves Montand et Bourvil sont bien plus mémorables. Il faut attendre le dernier film de Melville, le crépusculaire et même complètement halluciné Un Flic (1972) pour voir la star ultrapopulaire donner une interprétation spectrale, habitées de forces obscures que le cinéaste et l’acteur explorent de concert.

Maltraiter son image

Davantage que pour la spectaculaire scène de casse en hélicoptère au-dessus d’un train en marche, c’est cette approche complexe, traversées de noirceurs, qui fait d’Alain Delon bien plus qu’un héros séduisant de films d’action. On le devine plus ou moins dans les polars qu’il joue pour Robert Enrico, Edouard Molinaro, Georges Lautner, José Giovanni, Jacques Deray ou José Pinheiro, selon des recettes standards du polar à la française que sa présence distord toujours un peu. (…)

En imprécateur misanthrope dans Ceux qui m’aiment prendront le train. | Bac Films

En imprécateur misanthrope dans Ceux qui m’aiment prendront le train. | Bac Films

À 19 ans, la révélation du film d’André Téchiné Les Egarés. | Mars Distribution

À 19 ans, la révélation du film d’André Téchiné Les Egarés. | Mars Distribution Face à lui-même et à ses démons, qui sont d’abord ceux d’une époque et d’un univers, dans Saint Laurent de Bertrand Bonello. | Europa Corp Distribution

Face à lui-même et à ses démons, qui sont d’abord ceux d’une époque et d’un univers, dans Saint Laurent de Bertrand Bonello. | Europa Corp Distribution

Avec Françoise Dorléac dans Les Demoiselles de Rochefort, 1967.

Avec Françoise Dorléac dans Les Demoiselles de Rochefort, 1967.