Juliette Binoche au moment où elle prononce le nom de Fatima Hassouna, qui aurait dû être dans la salle mais a été assassinée par l’armée israélienne/Capture d’écran France TV

Jamais le premier festival du monde ne s’était ouvert si explicitement sous le signe des crises contemporaines, avec surtout en ligne de mire Gaza et Donald Trump. Puis les projections ont commencé.

D’ordinaire, les cérémonies d’ouverture du Festival de Cannes privilégient les paillettes, les robes somptueuses, la présence des stars et la promesse d’une dizaine de jours de fête consacrés aux films. Pour la 78e édition, qui a lieu du mardi 13 au samedi 24 mai, rien de tout cela n’a manqué. Mais de manière très inhabituelle, au moins à ce moment de la manifestation, la violence du monde dans ses formes les plus actuelles et les plus criminelles aura occupé le devant de la scène.

Maître de cérémonie d’un soir, l’acteur Laurent Laffite a chanté, avec le sourire, l’éloge de ses consœurs et confrères, mais surtout dénoncé les menaces liées à la présidence de Donald Trump, les attaques dans de nombreux pays contre les femmes et contre les communautés LGBT+. Rappelant que le «chef de guerre» Volodymyr Zelensky avait d’abord été acteur, il a martelé l’importance du mot «citoyen», accolé aux films comme à ceux qui les font.

Présidente du jury, Juliette Binoche –tout de blanc vêtue– paraissait par son apparence revendiquer de prêcher une urgence trop immédiate, trop vitale pour s’embarrasser de deuxième degré. Désignant nommément «guerres, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, ces démons de nos barbaries», ces phénomènes qui condamnent «les plus faibles, les otages, les prisonniers, les noyés», en particulier dans cette mer devant laquelle trône le Palais des festivals à Cannes.

Elle a ensuite rappelé l’assassinat par l’armée israélienne de la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée avec dix membres de sa famille le 16 avril 2025 à Gaza, au lendemain de l’annonce de la sélection du film Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, qui lui est consacré et qui a été retenu dans la sélection ACID.

Au matin de l’ouverture du Festival, mardi 13 mai, était parue une tribune dans le journal Libération –«À Cannes, l’horreur de Gaza ne doit pas être silenciée»– signée par quelque 380 personnalités du cinéma mondial, dont Pedro Almodóvar, David Cronenberg, Costa-Gavras, Xavier Dolan, Aki Kaurismäki et de nombreux cinéastes et comédien·nes sélectionné·es cette année.

Robert De Niro, recevant une Palme d’or d’honneur des mains de Leonardo DiCaprio en même temps que l’ovation du public, n’a pas été en reste. Il a dénoncé dans la présidence de Donald Trump «une menace contre la démocratie, qui ne concerne pas que l’Amérique», appelant à la combattre sans attendre; tout en affirmant que la manière dont le Festival de Cannes rassemble les artistes et les met à l’honneur en fait «une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde».

Une place pour le Festival sous le vent des douleurs

La question n’est évidemment pas de l’efficacité immédiate de Cannes, du cinéma, des artistes pour venir à bout du «vent des douleurs» évoqués par Juliette Binoche et vaincre ceux qui les font souffler. Ni Vladimir Poutine ni Benyamin Netanyahou n’ont dû trembler s’ils ont eu connaissance de tels propos, et De Niro comme Binoche le savent bien. Et on pourra toujours trouver futiles les prises de parole de ce type, dans ce contexte. Il n’empêche, a minima, il y a bien la prise de conscience d’un changement d’époque et il aurait été infiniment plus futile encore que le Festival n’en prenne pas acte.

Il va lui rester à faire, dans ce monde là tel que l’ont évoqué les trois prises de parole de la première soirée, son travail de Festival de Cannes. Avec l’hypothèse que le cinéma, y compris par ses manières d’exister dans ce cadre particulier, fabrique des espaces d’émotions et de pensée qui, à leurs manières multiples et singulières, ont affaire avec l’état du monde et ses bien réelles tragédies. Et y compris lorsque les films semblent concerner tout autre chose.

Si Cannes a un rôle à jouer, c’est par son impureté même. Rendez-vous artistique où apparaissent ou se confirment les plus grands auteurs du monde entier, il est aussi une vitrine glamour de première magnitude et le plus important marché du film (qu’il s’agisse de réalisations existantes ou en projet), ainsi que l’occasion de promouvoir divers agendas politiques ou de société avec une visibilité particulière.

Cannes, ce sont des centaines de rendez-vous entre organisations professionnelles, associations, responsables de festivals, enseignants, organismes publics liés au cinéma, groupes de pression ou de réflexion (ou les deux). À la fois Rubik’s Cube, bloc-repère à la 2001, L’Odyssée de l’espace et diamant multifacette scintillant, le Festival de Cannes tire sa force de cette complexité même.

On parle ici de la compétition qui décerne la récompense festivalière la plus cotée, la Palme d’or, mais aussi de trois autres sélections officielles –hors compétition, Un certain regard, Cannes Première– et des trois sélections parallèles: la Quinzaine des cinéastes, la Semaine de la critique, la sélection ACID). Soit, cette année, 110 nouveaux longs-métrages. Et il y a aussi les courts, les films du patrimoine, la VR…

Moins de Français, plus de femmes

La 78e édition du rendez-vous cannois se présente avec quelques évolutions notables, à commencer par un net recul de ce qui était devenu une de ses tendances les plus lourdes et les plus critiquables: la surreprésentation des films français.

Qu’ils soient seulement trois en compétition officielle est un signe important. Et il est significatif que deux d’entre eux soient signés par des –jeunes– femmes, Hafsia Herzi et Julia Ducournau. En ce qui concerne la présence des femmes en sélection, on peut apprécier de deux manières les efforts entrepris depuis une décennie.

Soit on considère qu’avec globalement environ 30% de femmes réalisatrices, on est encore loin de la parité souhaitable et qu’il incombe à la vitrine la plus visible de jouer un rôle actif pour promouvoir l’égalité, soit on admet que le Festival est dans son rôle, en reflétant un état de la production mondiale où les femmes restent une minorité.

En tout cas, alors que l’onde de choc #MeToo demeure très perceptible en France avec plusieurs procès très médiatiques en cours ou en à venir dans le milieu cinématographique, il est incontestable que le délégué général Thierry Frémaux se soucie d’émettre des signaux positifs, avec des réalisatrices en ouverture de la section Un certain regard –la Franco-Tunisienne Erige Sehiri– comme de la compétition officielle, qui débutait ce même mardi soir avec le premier film d’une jeune cinéaste, Amélie Bonnin, présenté hors compétition (lire ci-dessous).

La Semaine de la critique et l’ACID ouvrent aussi avec un film réalisé par une femme, respectivement L’Intérêt d’Adam de Laura Wandel et L’Aventura de Sophie Letourneur. Alors que la Quinzaine des cinéastes a choisi de rendre hommage à un réalisateur récemment disparu, Laurent Cantet, en ouvrant avec Enzo, le film qu’il avait conçu, mais que la mort l’a empêché de tourner, la réalisation ayant été assumée par son ami Robin Campillo.

Inclusif et divers par les origines et les idées du cinéma qu’ils et elles incarnent, les membres du jury: le réalisateur sud-coréen Hong Sang-Soo, l’actrice américaine Halle Berry, l’acteur américain Jeremy Strong, l’actrice française Juliette Binoche (présidente du jury), l’actrice italienne Alba Rohrwacher, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi, la cinéaste indienne Payal Kapadia, l’écrivaine et journaliste franco-marocaine Leïla Slimani et le cinéaste mexicain Carlos Reygadas. | Bertrand Guay / AFP

Place aux jeunes!

En compétition officielle, si l’on retrouve évidemment, et à bon droit, des habitués de la Croisette et des grands festivals internationaux comme les frères Dardenne, Mario Martone, Jafar Panahi, Richard Linklater ou Wes Anderson, la sélection accueille également des signatures singulières, comme celles d’Óliver Laxe, Oliver Hermanus et Ari Aster, sans oublier Kelly Reichardt, qui n’est plus une débutante, mais qu’on rêve de voir enfin consacrée à la place qu’elle mérite.

Depuis deux ans, la section Un certain regard est dédiée aux talents émergents, avec en particulier neuf premiers films sur les vingt sélectionnés. L’attente est élevée, côté films français l’année écoulée ayant vu apparaître un nombre important de premiers films de grande qualité (Vingt dieux, Les Fantômes, Le Royaume, Le Procès du chien, Nicky…) pour la plupart découverts au précédent Festival de Cannes, surtout dans les sections parallèles. Parmi celles-ci, la Quinzaine des cinéastes privilégie elle aussi massivement les réalisateurs pas encore confirmés, à l’exception de Christian Petzold et de Nadav Lapid.

Sur une autre face de la planète cannoise, côté paillettes et tapis rouge, la présence du nouvel épisode de Mission impossible et en principe de Tom Cruise est le coup d’éclat du patron du Festival cette année, déférence gardée envers Spike Lee, Ethan Coen, Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde et Jodie Foster dans Vie privée, tous présentés hors compétition.

À l’intersection de ces trois problématiques –questions de genre, nouveaux talents et star-système– la sélection réussit un doublé avec la présence comme réalisatrices de leur premier film de Scarlett Johansson et de Kristen Stewart.

«Partir un jour», d’Amélie Bonnin

Dans un esprit comparable pour ce qui est de l’émission de signaux, mais de manière un peu étrange, le film d’ouverture, Partir un jour (qui sort en salles simultanément), laisse un sentiment mitigé.

Premier long-métrage de la jeune réalisatrice Amélie Bonnin, il marque aussi les débuts de la chanteuse Juliette Armanet dans un premier rôle au cinéma. Elle y est extrêmement convaincante en lauréate de «Top Chef» s’apprêtant à ouvrir un restaurant parisien haut de gamme, mais retournant à ses racines populaires dans le routier provincial tenu par ses parents.

Les retrouvailles de Cécile (Juliette Armanet) avec son amour de jeunesse (Bastien Bouillon), moins joyeuses qu’il n’y paraît. | Pathé Films

Ce qu’inspire le film se dédouble selon qu’on le considère pour lui-même, ou pour la position très particulière où il a été placé: en ouverture d’un grand festival international. Pour lui-même, Partir un jour oscille entre le schématisme un tantinet démago du processus de transfuge de classe qu’incarne Cécile (Juliette Armanet) et les beaux moments d’interactions de l’héroïne, notamment avec ses parents (Dominique Blanc et François Rollin).

Jouant plusieurs fonctions (refuge, commentaire, respiration) dans le déroulement du récit, les chansons issues d’un florilège de la variété française scandent le processus de réconciliation de la jeune cheffe avec ses origines.

Le scénario se garde de tomber dans les pièges les plus grossiers de ce que le récit aurait de rétrograde, sinon de réactionnaire. Mais la construction de l’ensemble, loin d’être déplaisante, n’a pas assez de singularité ni d’énergie pour qu’on ne cesse d’y percevoir les échos de La Passion de Dodin Bouffant (l’art de la cuisine à la française), de Vingt dieux (le rapport à la ruralité avec bonne place aux trials motorisés), l’usage de chansons célèbres déboulant en pleine fiction, procédé auquel On connaît la chanson d’Alain Resnais donna naguère ses lettre

s de noblesse.

Mitigé, le sentiment inspiré par le long-métrage d’Amélie Bonnin est en outre compliqué par la position officielle dans laquelle il se trouve. Devant le public cosmopolite du Festival de Cannes, il risque de sembler excessivement «franco-français», les chansons comme les autres références culturelles mobilisées par le film, par exemple lors d’un jeu de mime pour représenter des personnalités complètement inconnues du reste du monde.

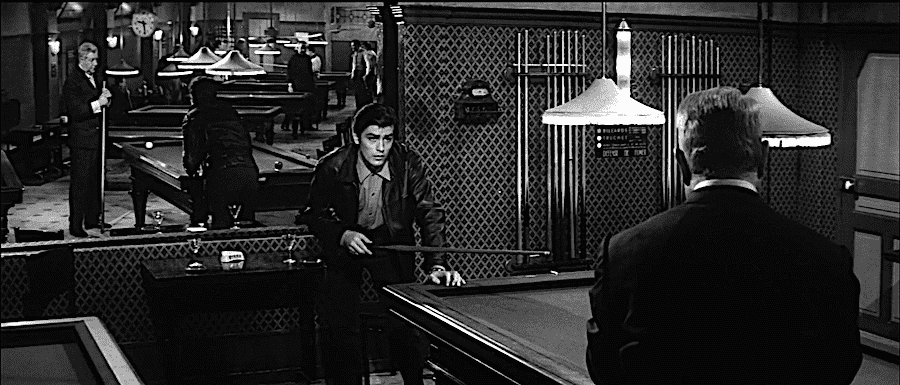

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol.

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol. Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.

Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.  L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus

L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal