No Home Movie de Chantal Akerman. Durée : 1h55. Sortie le 24 février.

Dans ma tête un rond-point de Hassan Ferhani. Durée : 1h40. Sortie le 24 février.

Tempête de Samuel Collardey, avec Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys Leborne. Durée 1h29. Sortie le 24 février.

Une déferlante de nouveaux films, comme il est désormais d’usage, bien trop nombreux pour qu’il puisse être prêté attention à chacun comme il le mérite, inonde cette semaine nos grands écrans. Parmi eux, trois titres singuliers, incommensurables l’un à l’autre, ont pourtant en commun de prendre en charge explicitement la question des puissances d’enregistrement de la réalité par le cinéma. Trois manières singulières qui témoignent de ce qu’il est possible, émouvant et passionnant d’inventer à partir de ces articulations chaque fois différentes entre réalisme et mise en scène.

No Home Movie, film de non-deuil, film d’accompagnement jusqu’à la mort, et puis dans la suite du monde, ne peut plus ne pas se regarder d’une manière particulière, hantée, depuis que sa réalisatrice est elle aussi morte, le 5 octobre.

Pendant des semaines, Akerman la voyageuse revenue au bercail bruxellois a filmé sa mère, cette femme très âgée et en mauvaise santé, cette survivante des camps, ce lien avec la mémoire et l’enfance de la cinéaste.

Cadre fixe après cadre fixe, plan séquence après plan séquence, c’est un cérémonial d’invocation qui se joue. Qui se joue pour chacun, y compris bien sûr si on ne connaît pas mesdames Akerman mère et fille, ou ne se soucie nullement de leur vie privée.

Dans le grand appartement clair comme la ligne claire de la bande dessinée belge, il n’y a le plus souvent que ces deux êtres de chair, celle qui filme (et parfois se filme), celle qui habite là, et qui vaque à ses occupations quotidiennes et à ses souffrances et angoisses de vieille dame. Et cela ouvre l’espace immensément à tout ce qui est aussi là, mais autrement. Tout ce qui est aussi là pour elles, Chantal et sa mère, des objets, des traces, des souvenirs, des mots chargés d’échos, des gestes qui font signe. Mais aussi pour chacun des spectateurs. No Home Movie est un film intime, mais au sens où il fait place à l’intimité de chacun.

C’est l’un des sens qu’il faut donner au titre du film : No Home Movie n’est pas un « film de famille » de la famille Akerman, c’est un travail de partage ouvert. Ce n’est assurément pas non plus, malgré l’extrême austérité de son dispositif de tournage, un home movie au sens d’images de la famille captées à la va comme je te pousse par la petite caméra de papa.

D’abord de papa, il n’y en a pas – cela aussi fait partie de la « situation » (et de tout le cinéma d’Akerman). Mais surtout, même seule avec sa caméra légère, l’auteure de Jeanne Dielman et de La Captive compose des plans d’une rigueur extrême, même, surtout lorsque le cadre semble étrange, maladroit, anormal. Et avec la monteuse Claire Atherton, sa partenaire de cinéma, elle organise les rythmes, les durées, les ruptures d’intensités lumineuses et sonores, d’une manière souverainement émouvante et suggestive.

No Home Movie signifie aussi que cela n’est pas « sa » maison, à elle, Chantal, qui se sera vécue comme éternelle errante, littéralement comme la Juive errante. Même au milieu des objets de son enfance, elle n’est pas chez elle mais chez sa mère, elle qui aura profondément, douloureusement, follement ressenti n’avoir pas de lieu – I Dont Belong Anywhere est le titre du très beau portrait filmé que lui a consacré Marianne Lambert en 2015, juste avant sa disparition.

Ainsi l’extrême réalisme du filmage, l’attention aux lieux et aux objets, rend-il sensible cette idée impondérable, la non-appartenance, la perte du monde qui précède et que redouble mort de la mère – et qui, rétrospectivement, prophétise la mort de la fille.

Dans ma tête un rond-point, premier film du jeune réalisateur algérien Hassan Ferhani, appartient lui aussi de plein droit est ce qu’on est fondé à désigner comme documentaire, et pourtant il n’a rien à voir. Aucun lien personnel ne rattache le réalisateur à ce qu’il filme, et même si dans les deux cas il s’agit d’un lieu clos (avec dans les deux cas quelques brèves échappées), ils n’ont absolument aucun rapport.

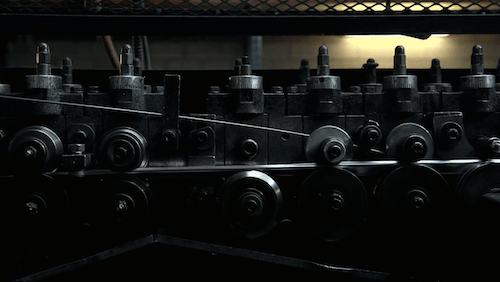

Le « théâtre » – c’en est un, à plus d’un titre – où se situe le film, ce sont les anciens abattoirs d’Alger, promis à une prochaine fermeture. Ferhani y accompagne le travail de ceux qui tuent chaque jour des bêtes pour nourrir la ville, les relations entre ces travailleurs à la fois déconsidérés, marginalisés par la société, très pauvres, souvent venus de province poussés par la misère, et en même temps investis d’une mission nourricière et sacrificielle, dans les conditions archaïques où ils travaillent.

Le réalisateur filme le lieu, son architecture, les formes étranges que font surgir à la fois les instrument de l’abattage, la présence des bêtes vivantes et des bêtes mortes, du sang, et les marques puissantes du temps, de l’usure, de la ruine parfois. Mais il s’approche aussi des êtres qui travaillent et parfois vivent là, il les écoute, les regarde, les entend. Dans ma tête un rond-point est un exceptionnel travail de composition, qui agence le proche et le lointain, le singulier et le collectif, le trivial, le social et le mystique.

Les figures les plus mémorables qui émergent de cette composition sont toujours à la fois existantes pour elles-mêmes et parties prenantes d’ensembles qui les dépassent, les contiennent, mais ne les résument ni ne les définissent. Aucune assignation à résidence sociologique, générationnelle ou professionnelle ici.

A nouveau le titre, emprunté à une phrase d’un des protagonistes essayant de définir sa propre place et sa manière de voir son avenir, suggère cet agencement étrange et juste. Dans ma tête un rond-point est à la fois extraordinairement concret et cosa mentale, ces murs carrelés et ces tuyauteries rouillées, ces masses frémissantes ou sanguinolentes, ces corps sculptés par le travail physique et les duretés de l’existence, ces visages où vivent des espoirs, des terreurs, des épuisements, sont le matériau même d’une perception qui à son tour ne se résume à rien de clos.

Ce n’est pas un film sur les abattoirs du quartier du Ruisseau à Alger, pas un film métaphore sur l’état actuel de l’Algérie, ou sur un changement d’époque dans le traitement de la viande par l’industrie alimentaire. Ce n’est pas un film sur. C’est un film avec la complexité du monde, et des êtres, hommes, bêtes, objets, gestes, rêves, paroles, qui le peuplent, et le font monde.

Tempête pourrait paraître au croisement des deux premiers, à la fois inscrit dans un milieu professionnel manuel bien précis (les marins pêcheurs à la place des tueurs des abattoirs) et construit sur une histoire de famille (une relation d’un père et de ses deux enfants au lieu d’une relation mère-fille). Il n’en est rien.

De prime abord, à la différence des deux autres films, le troisième long métrage de Samuel Collardey ne se présente pas comme un documentaire. Dans un port de la côte Atlantique, nous suivons les démêlés d’un homme, Dom, divorcé, employé sur un chalutier, père de deux adolescents qu’il peine à élever. Problèmes d’argent, problèmes d’organisation de son temps, problèmes de relations affectives, entre lui, sa fille et son fils, avec d’autres femmes. Une « tranche de vie » contemporaine chez des gens maltraités par l’existence, mais rien de misérabiliste dans ce récit, grâce à un étrange et très solide alliage de simplicité et d’énergie.

Le scénario n’en rajoute pas, ne « mélodramatise » pas. Dom fait des erreurs, fait de son mieux, agit et puis s’épuise, tourne en rond. Quelque chose de plus qu’une chronique dramatisée est à l’œuvre ici, qu’on détectera ou pas, au fond peu importe, ce sont les effets qui comptent.

Comme il l’avait fait avec son très remarquable premier film, L’Apprenti, Samuel Collardey a filmé des gens, une famille et leurs proches, rejouant leur véritable histoire.

Aucun effet d’emphase ici, aucun clin d’œil au second degré en direction du spectateur, aucun geste revendiquant une mise en forme explicite – contrairement au « théâtre » des abattoirs, ou même aux cadrages d’airain d’Akerman.

En lieu et place, un acte de foi : la croyance dans la capacité du cinéma d’accompagner une certaine vérité des gestes, des mots, des affects, à la condition sine qua non de toujours trouver la bonne distance, la bonne écoute. Tempete est, au sens littéral, un film de fiction : les acteurs jouent un rôle, fut-ce le leur.

On voit bien dès qu’on dit cela combien cela questionne l’idée même du documentaire – comme si les gens filmés « dans la vraie vie ne jouaient pas toujours un rôle, comme si de toute façons ne nous ne jouions pas toujours, y compris « dans la vie », un rôle, ou plusieurs. Air connu, rabâché, cliché plus qu’usé, mais écueil à jamais incontournable. Et qui, du coup, redonne une place singulière, efficiente et même, oui, heureuse, à ce passage assumé par la fiction pour mieux conter un petit quelque chose d’une vérité.

En revendiquant ce passage par le romanesque, voire le feuilletonesque – Dom obtiendra-t-il le prêt pour acquérir son propre bateau ? Réussira-t-il à se réconcilier avec sa fille ?… – mais un feuilletonesque saturé d’une réalité qui s’infiltre dans tous les rouages des mécaniques dramaturgiques, Collardey réussit une passionnante opération de transsubstantiation, qui là aussi, mais par un chemin différent, fait honneur aux potentialités du cinéma.

Un mot encore, quand même. Au-delà de tout ce qu’on a dit, un point commun à ces trois films : par des chemins très différents, ils partagent la capacité, pas si courante aujourd’hui, de regarder les humains avec respect, de laisser apparaître la beauté sans égale d’une vieille dame, des quelques ouvriers venus du Sud algérien, d’une ado en pétard contre son père et la vie. C’est beaucoup.