Une lueur dans la brume: ce beau plan de Février de Kamen Kalev, l’une des découvertes mémorables de cette année, pourrait servir de métaphore à la situation.

Chahutée par des évolutions qui ne sont pas seulement liées à la pandémie, l’année écoulée a aussi permis de nombreuses découvertes sur les grands écrans, et ouvert plus d’une piste prometteuse.

Aussi chamboulée qu’elle ait été, l’année 2021 aura pourtant été féconde en films mémorables. Il n’y a, à ce jour, aucune raison de s’inquiéter à propos de la créativité du cinéma, ici et ailleurs, dans la diversité des types de réalisations et de leurs origines.

Mais il y a assurément matière à s’inquiéter de leur possibilité d’être vus, et d’être vus dans des bonnes conditions, c’est-à-dire en salles. Et donc de l’avenir, à moyen terme, de cette fécondité.

Les films et leurs publics: deux faits

Le mode de diffusion des films et leur façon de rencontrer ou pas des spectateurs est l’un des trois phénomènes majeurs ayant marqué l’année qui s’achève. Il est, sur ce sujet, trop tôt pour tirer des conclusions, a fortiori pour faire des prédictions. Il faut seulement constater les deux faits significatifs du moment.

Le premier est la montée en puissance des plateformes de diffusion en ligne, et l’inégalité croissante entre les Majors de ce nouveau type basées aux Etats-Unis et les autres offres. Comme le met en évidence le récent bilan de l’Observatoire de la vidéo à la demande du CNC, Netflix, Amazon Prime et Disney+ saturent le marché, la rapide montée en puissance du dernier entrainant une domination encore plus massive des productions américaines, en particulier en direction des plus jeunes spectateurs.

Le Covid-19 a clairement joué un rôle d’accélérateur d’un phénomène plus profond, sans qu’on sache dans quelle mesure il s’agit d’un véritable transfert: ainsi un confinement moins sévère et moins long a fait baisser la consommation des images en VOD en 2021 par rapport à 2020.

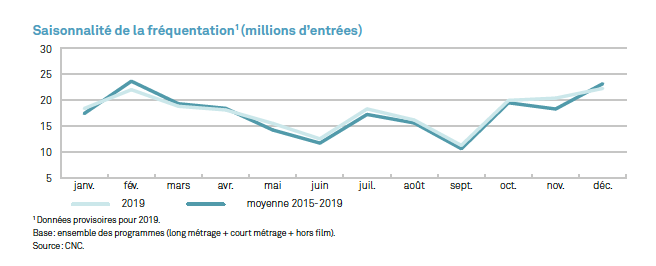

Source: Centre national du cinéma et de l’image animée

Source: Centre national du cinéma et de l’image animée

À un autre niveau de réflexion, il n’est pas impératif de toujours anticiper des comportements identiques, avec retard, entre consommateurs états-uniens et européens. Des stratégies plus volontaristes pourraient au contraire faire émerger des pratiques alternatives, cela s’est vérifié par le passé.

Le second fait, en grande partie corrélé au premier, est l’augmentation de l’écart, y compris en salles, entre les films à fort potentiel commercial et les autres.

La fréquentation, à l’arrêt de janvier à avril inclus, gravement perturbées par des décisions inadaptées des autorités au cours de l’été, a connu une reprise plutôt prometteuse durant les derniers mois. Toutefois, elle repose de manière disproportionnée sur quelques titres, américains ou français.

Quelque chose s’est cassé dans un rapport plus ouvert au cinéma, à la diversité des films, au désir d’en partager l’expérience en salles. Cela tient à un grand nombre de raisons, parmi lesquelles la pandémie, mais pas seulement.

Comme observé depuis vingt ans mais avec une brutalité accrue, Internet favorise les plus puissants et marginalise les autres, à rebours du baratin sur ses vertus démocratiques et égalitaires. Et la délirante complaisance des grands médias en faveur de Netflix a largement contribué à l’aggravation de ces déséquilibres, déséquilibres auxquels les pouvoirs publics en charge de la culture refusent de s’attaquer.

Comme il est devenu d’usage depuis au moins le début du XXIe siècle, la capacité à trouver des rallonges financières et la démagogie des chiffres d’audience a remplacé l’idée même de politique culturelle. Pourtant, à rebours des prophéties dangereusement auto-réalisatrices qu’affectionnent la plupart des chroniqueurs, le cinéma n’est pas mort, le cinéma en salle n’est pas mort, le cinéma art et essai n’est pas mort.

Mais ils traversent des passes compliquées, qui nécessiteront de nouvelles réponses et beaucoup de détermination, une énergie dont on ne perçoit guère la présence chez beaucoup de ceux à qui il incombe de s’en occuper. Quand quelque chose est cassé, il s’agit de le réparer. Encore faut-il en avoir le désir.

La droitisation des esprits est aussi un marché

D’une autre nature, mais appartenant à la même époque, on trouve un phénomène qui se cristallise autour d’un des grands succès publics de cette année en France, Bac Nord.

Un peu à tort et beaucoup à raison, on considérait jusqu’à récemment que le monde du cinéma était composé dans sa quasi-intégralité de démocrates progressistes et humanistes. Cela n’a jamais été vrai, mais ça ne se voyait pas trop, et des réacs assumés comme Clavier ou Luchini passaient pour d’amusants originaux.

C’est peu de dire que le paysage a changé. À l’heure où deux candidats d’extrême droite totalisent le quart des intentions de vote, il est logique qu’apparaissent des films porteurs d’une certaine idéologie, comme l’est celui de de Cédric Jimenez.

Les futurs électeurs des candidats d’extrême droite sont aussi des spectateurs potentiels, qu’on imagine excédés par la domination de la soi-disant bien-pensance de gauche, et preneurs de tout ce qui viendra leur raconter des histoires en phase avec les représentations du monde, aussi fausses et odieuses soient-elles. On peut donc plutôt s’étonner qu’il n’y ait pas davantage de films de ce type. Pour l’instant.

La place des femmes: une véritable amélioration

Le troisième phénomène marquant de cette année, lui aussi en phase avec l’époque mais celui-là tout à fait réjouissant, concerne les places conquises par des femmes, notamment en termes de visibilité.

Julia Ducournau recevant la Palme d’or des mains de Sharon Stone pour Titane. | Festival de Cannes

Julia Ducournau recevant la Palme d’or des mains de Sharon Stone pour Titane. | Festival de Cannes

Cela vaut pour les récipiendaires de deux de plus hautes récompenses festivalières, la Palme d’or cannoise de Julia Ducournau et le Lion d’or vénitien d’Audrey Diwan, aussi bien que pour la palanquée d’Oscars décernés à Chloé Zhao. Et cela vaut aussi, dans une moindre mesure, pour Kelly Reichardt, Céline Sciamma ou encore Mia Hansen-Løve, qui font aussi partie des cinéastes ayant le plus fortement marqué cette année.

Celle-ci a également été celle de la découverte des nouvelles réalisations, pour ne mentionner que des films français, de Claire Simon, de Hafsia Herzi, de Florence Miailhe, de Danielle Arbid, de Fanny Liatard, de Valérie Lemercier, d’Anne Fontaine, de Mélanie Laurent, de Nicole Garcia, de Catherine Corsini, d’Emmanuelle Bercot, d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter, de Callisto McNulty, de Nora Martyrosian, de Marie Dumora, de Hind Meddeb, d’Éléonore Weber, de Simone Bitton, d’Alexandra Leclère, de Cécile Ducroq, d’Audrey Estrougo, de Suzanne Lindon, de Chloé Mazlo, de Charlène Favier, d’Aude Pépin, d’Alexandra Pianelli… (liste non exhaustive).

On n’est pas encore à la parité, et surtout bien d’autres formes d’inégalité demeurent, comme l’ont souligné en décembre les assises du Collectif 50/50, mais il y a clairement une évolution, un mouvement d’ensemble dont il faut souhaiter qu’il s’amplifie et se consolide.

La Chine, première nation de cinéma

A l’échelle mondiale, l’événement le plus significatif est sans doute le croisement de deux processus, la montée en puissance régulière de l’industrie du cinéma chinois et la crispation des rapports entre ce pays et le monde occidental, en particulier les Etats-Unis.

La Chine est désormais, en valeur et pas seulement en nombre de spectateurs, le premier marché du monde avec 7,6 milliards de dollars de recettes –et quatre films chinois en tête du box-office.

Epopée guerrière et anti-américaine, The Battle of Lake Changjin, cosigné par trois réalisateurs, a dominé le box-office avec plus de 900 millions de dollars de recettes.

Elément de la reprise en main autoritaire et nationaliste de l’Empire par Xi Jinping, le cinéma s’est vu attribuer des fonctions de soft power conquérant, en interne et dans le monde.

Très loin de ceux qui prédisent la marginalisation de la salle, les dirigeants chinois annoncent la poursuite de leur gigantesque programme d’ouverture, en visant 100 000 grands écrans dans les cinq prochaines années (il y en a 75 000 pour l’instant). Ces écrans auront vocation à montrer essentiellement des productions nationales conformes aux impératifs idéologiques du gouvernement, mais qui devront être également conçues pour améliorer la présence chinoise à l’international.

Plus encore que la montée en puissance des plateformes, la relation entre Hollywood et la Chine a été le principal moteur économique de l’essor du secteur depuis une décennie (à la différence du rôle quasi-nul du géant cinématographique indien sur la scène internationale). Exemplairement le marché chinois représentait pour les films MCU (les films de super-héros de l’univers Marvel) 20% du chiffre d’affaires total. Mais depuis deux ans, les films MCU ne sont plus distribués en .

L’interruption de cette dynamique économique, mais aussi industrielle et technologique, du fait de l’évolution des relations entre les deux superpuissances, concerne aussi les spectateurs. Elle va affecter les scénarios, les castings, les lieux de tournages, bref ce que nous verrons sur les écrans. Peu ou pas visible pour l’instant, ce facteur géopolitique est susceptible de modifier en profondeur l’industrie des images dans les années qui viennent.

Une belle année pour les films, quatre très grandes œuvres de cinéma

En ne prenant en considération que les films sortis dans les salles de cinéma au cours de l’année, un retour, subjectif, forcément subjectif, sur les bonheurs de spectateur atteint le total d’une cinquantaine de titres. Chacune et chacun pourra modifier cette liste en fonction de ses engouements et de ses préférences, nul ne pourra prétendre que cette année n’aura pas été féconde.

Quatre titres majeurs ont illuminé l’année de leur beauté et de leur singularité.

John Magaro et Orion Lee dans First Cow, de Kelly Reichardt. | Condor Distribution

John Magaro et Orion Lee dans First Cow, de Kelly Reichardt. | Condor Distribution

Le merveilleux First Cow de l’Américaine Kelly Reichardt, laquelle a en outre bénéficié d’une intégrale au Centre Pompidou (accompagné de la publication d’un livre important), ce qui a permis d’établir enfin la place éminente de cette réalisatrice dans le cinéma mondial contemporain.

Hidetoshi Nishijima et Toko Miura dans Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. | Diaphana Distribution

Hidetoshi Nishijima et Toko Miura dans Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. | Diaphana Distribution

Avec Drive My Car, le Japonais Ryusuke Hamaguchi s’est affirmé comme un talent de tout premier ordre, atteignant le sommet que promettaient ses films précédents, dont Contes du hasard et autres fantaisies, découvert à Berlin, primé au Festival des Trois Continents, et dont la sortie est attendue le 6 avril.

Tilda Swinton dans Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul. | New Story

Tilda Swinton dans Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul. | New Story

Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, mais tourné en Colombie avec l’extraordinaire Tilda Swinton, est une nouvelle exploration bouleversante des méandres du songe et d’autres manières de percevoir et de comprendre le monde.

Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette, de Leos Carax. | UGC Distribution

Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette, de Leos Carax. | UGC Distribution

Grâce à Annette, le Français Leos Carax porte à incandescence une ambition de cinéma d’une folle générosité, qui à la fois accueille et défie, pour le meilleur, chaque spectatrice et chaque spectateur.

Multiples beautés d’Europe, maigre récolte américaine

Lauréat du Festival de Berlin, le pamphlet tendu entre humour noir et colère contre les laideurs de l’époque Bad Luck Banging or Loony Porn de Roumain Radu Jude a été un des événements de l’année. Il participe de la vitalité du cinéma dans la partie orientale du continent, où il faut aussi rappeler l’impressionnante beauté du Février du Bulgare Kamen Kalev, passé injustement inaperçu.

Milena Smith et Penélope Cruz dans Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. | Pathé

Milena Smith et Penélope Cruz dans Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. | Pathé

Côté Europe de l’Ouest, c’est surtout la partie méridionale qui a brillé, avec deux beaux films portugais, Journal de Tûoa de Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes et L’Arbre d’André Gil Mata, ainsi que, en Espagne, le grand retour en forme de Pedro Almodovar avec Madres Paralelas. Décevante cette année, la production italienne n’aura guère brillé qu’avec le bel essai de montage documentaire Il Varco de Federico Ferrone et Michele Manzolini. Ne pas oublier non plus le film grec Diggerde Georgis Grogorakis, d’une vigoureuse intensité.

Au Nord, il faut saluer la belle découverte qu’a été Compartiment n°6 du Finlandais Juho Kuosmanen, et l’audacieux Pleasure de la Suédoise Ninja Thyberg –et, avec quelques réserves, le nouveau film du Norvégien Joachim Trier, Julie (en 12 chapitres).

Oscar Isaac dans The Card Counter, de Paul Schrader. | Condor Distribution

Oscar Isaac dans The Card Counter, de Paul Schrader. | Condor Distribution

Des États-Unis, on aura vu apparaître, outre l’exceptionnel First Cow déjà mentionné, deux films indépendants mémorables, en tout début d’année Nomadland de Chloé Zhao, et en toute fin The Card Counter de Paul Schrader, conte moral hanté par les atrocités américaines en Irak. On se souviendra aussi de Sound of Metal, le premier film de Darius Marder. Mais aussi de trois films de studio à gros budget et effets spéciaux: Old de M. Night Shyamalan, Les Éternels (également de Chloé Zhao), et surtout Dune, réalisé par Denis Villeneuve d’après la saga de Frank Herbert.

C’est, une fois de plus, tout même bien maigre de la part d’un pays qui se considère toujours comme au centre du cinéma mondial. Il tient encore cette place en termes d’influence et de marketing, mais Hollywood, toujours englué dans la répétition de recettes usées, manque clairement d’inventivité en ce qui concerne la création. Le carton de Spiderman No Way Home ne suffira pas à faire oublier la nullité du dernier James Bond avec Daniel Craig, la médiocrité de Black Widow et l’esbroufe creuse de Matrix Resurrections.

Richesses, lacunes et diversité du monde non-occidental

Du monde non-occidental, aux côtés des incomparables Drive my Car et Memoria, une bonne dizaine de films méritent de rester dans le souvenir de cette année. Il en est ainsi de l’admirable 143 rue du désert de l’Algérien Hassen Ferhani, mais aussi, dans un tout autre style, de l’énergique Burning Casablanca du Marocain Ismaël El Iraki.

143 rue du désert, de Hassen Ferhani. | Météore Films

143 rue du désert, de Hassen Ferhani. | Météore Films

Deux films iraniens eux aussi très différents, la fable politique Le Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof et le polar La Loi de Téhéran de Saeed Roustayi sont les deux apports les plus marquants de ce grand pays de cinéma. D’Israël, l’autre grand pays de cinéma au Moyen-Orient, on se souviendra surtout de Laila in Haifa, le nouveau film d’Amos Gitaï.

Toujours peu visible sur nos grands écrans, l’Afrique subsaharienne a tout de même brillé avec L’Indomptable feu du printemps, perle venue du Lesotho et signée Lemohang Jeremiah Mosese, sans oublier l’impressionnant documentaire du Congolais Dieudo Hamadi En route pour le milliard.

Sonam Wangmo et Jinpa dans Balloon, de Pema Tseden. | Condor Distribution

Sonam Wangmo et Jinpa dans Balloon, de Pema Tseden. | Condor Distribution

Moins en verve que d’ordinaire, l’Asie aura tout de même donné naissance au très beau Balloon du Tibétain Pema Tseden, à l’épique Les Voleurs de chevaux des Kazakhs Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba, et à deux premiers films plus que prometteurs, The Cloud in Her Room de la Chinoise Zheng Lu Xinyuan et White Building du Cambodgien Kavich Neang.

Documentaires ou fictions, la corne d’abondance française

Reste le cas des films français. Les beaux films, et il n’est question ici que de ceux qui ont été distribués en salle, sont nombreux, plus nombreux que d’aucune autre origine nationale ou même régionale –même en considérant que certains, tels Titane ou Illusions perdues de Xavier Giannoli, ont bénéficié d’une certaine surestimation.

Cette abondance de biens est courante, elle se répète chaque année, elle est le fruit d’une politique d’accompagnement du cinéma unique au monde. Il faut le rappeler et s’en réjouir, il faut aussi souligner qu’elle est fragile, aujourd’hui menacée par les bouleversements du financement et de la diffusion évoqués au début.

Parmi les films mémorables sortis cette année, il faut d’abord souligner l’importance des réalisations documentaires, documentaires qui sont, est-il encore besoin de le rappeler, pleinement du cinéma, mobilisant toutes les ressources expressives et narratives de ce medium.

Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber. | UFO Distribution

Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber. | UFO Distribution

Parmi ces documentaires, où s’illustrent un grand nombre de femmes cinéastes, on remarquera notamment la recherche sur les images d’Éléonore Weber avec Il n’y aura plus de nuit, ou celui d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter sur Ailleurs, partout, sans oublier l’utilisation très personnelle de la caméra par Alexandra Pinelli dans Le Kiosque.

Plusieurs films passionnants ont aussi exploré une histoire des images selon des approches singulières: les débuts de la vidéo féministe évoqués par Callisto McNulty dans Delphine et Carole, insoumuses, la mise en place d’une plateforme documentaire en Ardèche dans Le Fils de l’épicière, le maire, le village et le monde de Claire Simon ou les archives de l’aventure d’une équipe sportive hors du commun avec Les Sorcières de l’Orient de Julien Faraut.

Il faut également faire bonne place aux plus classiques mais remarquables J’ai aimé vivre là de Régis Sauder, Indes galantes de Philippe Béziat et Écoliers de Bruno Romy.

Grands noms, belles avancées et découvertes

Côté longs métrages de fiction, outre le film de Leos Carax déjà mentionné, on aura retrouvé avec bonheur quelques grands noms du cinéma d’auteur : Arnaud Desplechin avec Tromperie, Benoit Jacquot avec Suzanna Andler, Christophe Honoré avec Guermantes, Mia Hansen-Løve avec Bergman Island.

Virginie Efira dans Benedetta, de Paul Verhoeven. | Pathé

Il faut réserver une place singulière à l’œuvre hors norme qu’est l’impressionnant Benedetta de Paul Verhoeven, irradié par la présence d’une actrice qui aura incontestablement marqué l’année,Virginie Efira –l’autre comédienne très présente et très impressionnante au cours de la même période étant bien sûr Léa Seydoux, présente à l’affiche de cinq films sortis en 2021.

Laetitia Dosch dans Passion simple , de Danielle Arbid, d’après Annie Ernaux. | Pyramide Distribution

Laetitia Dosch dans Passion simple , de Danielle Arbid, d’après Annie Ernaux. | Pyramide Distribution

Plusieurs cinéastes déjà bien repéré·es ont signé en 2021 une de leurs plus belles réussites. Ainsi de Mathieu Amalric avec Serre Moi Fort, de Céline Sciamma avec Petite Maman, de Quentin Dupieux avec Mandibules, de Louis Garrel avec La Croisade, d’Élie Wajeman avec Médecin de nuit, ou de Danielle Arbid avec Passion simple, adapté d’un texte d’Annie Ernaux, très présente à l’écran pour avoir aussi en partie inspiré J’ai aime vivre là de Régis Sauder, mais également L’Evénement, premier film puissant d’Audrey Diwan.

Onoda d’Arthur Harari. | Le Pacte

Onoda d’Arthur Harari. | Le Pacte

Il fait partie des belles découvertes de 2021, aux côtés des deuxièmes longs métrages Onoda, 10.000 nuits dans la jungle, impressionnante fresque historique et d’aventure signée Arthur Harari, ou Bonne Mère de Hafsia Herzi.

Mais il convient également de saluer ces très remarquables premiers films que sont Gagarine de Fanny Liatard et Jeremy Trouilh, Vers la bataille d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux, et le long métrage d’animation de Florence Miailhe, La Traversée.

Contes, chroniques, films d’aventure, films d’amour, films d’époque, films de guerre, explorations intimes, découvertes d’horizons lointains, films de science-fiction, d’horreur, d’animation… Dans leur extraordinaire diversité (il faut vraiment ne jamais les regarder pour prétendre que tous les films français se ressemblent), ces productions témoignent d’une vitalité qui ne demande qu’à continuer de s’épanouir.

Source: Centre national du cinéma et de l’image animée

Source: Centre national du cinéma et de l’image animée Julia Ducournau recevant la Palme d’or des mains de Sharon Stone pour Titane. | Festival de Cannes

Julia Ducournau recevant la Palme d’or des mains de Sharon Stone pour Titane. | Festival de Cannes

John Magaro et Orion Lee dans First Cow, de Kelly Reichardt. | Condor Distribution

John Magaro et Orion Lee dans First Cow, de Kelly Reichardt. | Condor Distribution Hidetoshi Nishijima et Toko Miura dans Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. | Diaphana Distribution

Hidetoshi Nishijima et Toko Miura dans Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. | Diaphana Distribution Tilda Swinton dans Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul. | New Story

Tilda Swinton dans Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul. | New Story Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette, de Leos Carax. | UGC Distribution

Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette, de Leos Carax. | UGC Distribution Milena Smith et Penélope Cruz dans Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. | Pathé

Milena Smith et Penélope Cruz dans Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. | Pathé Oscar Isaac dans The Card Counter, de Paul Schrader. | Condor Distribution

Oscar Isaac dans The Card Counter, de Paul Schrader. | Condor Distribution 143 rue du désert, de Hassen Ferhani. | Météore Films

143 rue du désert, de Hassen Ferhani. | Météore Films Sonam Wangmo et Jinpa dans Balloon, de Pema Tseden. | Condor Distribution

Sonam Wangmo et Jinpa dans Balloon, de Pema Tseden. | Condor Distribution Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber. | UFO Distribution

Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber. | UFO Distribution

Laetitia Dosch dans Passion simple , de Danielle Arbid, d’après Annie Ernaux. | Pyramide Distribution

Laetitia Dosch dans Passion simple , de Danielle Arbid, d’après Annie Ernaux. | Pyramide Distribution Onoda d’Arthur Harari. | Le Pacte

Onoda d’Arthur Harari. | Le Pacte

La publicité pour inciter le public à retourner en salles.

La publicité pour inciter le public à retourner en salles.

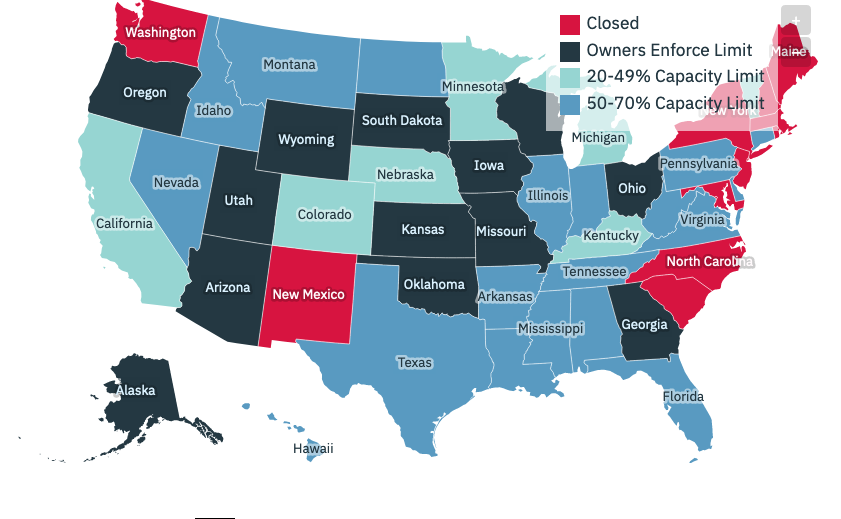

La situation des salles selon les états le 26 juin (tout a déjà changé depuis, et changera encore).

La situation des salles selon les états le 26 juin (tout a déjà changé depuis, et changera encore).

Un fragment de la liste des cinéastes du monde entier ayant joué les curateurs, c’est-à-dire proposé une liste de cinquante titres que La Cinetek s’emploie à rendre accessibles.

Un fragment de la liste des cinéastes du monde entier ayant joué les curateurs, c’est-à-dire proposé une liste de cinquante titres que La Cinetek s’emploie à rendre accessibles.