Vous avez vu ? Shrek 4 est sorti en salles fin juin. Oui, vous avez vu, pas forcément le film, mais qu’il était sorti, c’était impossible de ne pas s’en apercevoir. Soit dit en passant, le géant vert sur le retour s’est même entièrement goinfré la Fête du cinéma, ce qui fut jadis une véritable fête où on se bousculait pour découvrir des films qu’on n’aurait pas forcément été voir à un autre moment est devenu une semaine commerciale au seul service des plus grosses machines. A l’époque, il y avait aussi une fête pour les gens de cinéma, c’est un peu superficiel mais il y avait un sens à ce que les patrons des grands groupes, les artistes, les techniciens, les acteurs vedettes et ceux qui ne le sont pas se retrouvent devant le Ministère de la culture : une incarnation d’un soir d’une idée commune du cinéma, celle-là même qu’une action politique républicaine aura vaille que vaille mis en œuvre de 1959 à 2009. Mitterrand le petit a supprimé ça aussi.

Je reviens à Shrek 4, et au battage qui a accompagné sa sortie. La chose dont on n’a pour ainsi dire pas parlé est que le film était en 3D : désormais, pour un blockbuster animé, c’est la moindre des choses. Pour le quand même nettement plus regardable Toy Story 3 : pareil. Le relief pour ce genre de film n’est plus un sujet, exactement comme après Blanche-neige il n’était tout simplement pas question qu’un grand dessin animé Disney ne soit pas en couleurs. Mais le passage ou non au relief, et ses effets, sont loin d’être des questions réglées. Questions qu’il faudrait faire précéder d’une autre : la 3D, à quoi ça sert ?

Il faut se souvenir que la 3D au cinéma est une vieille histoire. Dès l’invention du cinématographe on a cherché à produire l’effet stéréoscopique, comme on savait le faire avec les photos. Les frères Lumière ont d’ailleurs été parmi les pionniers de cette technique – tout comme on a, dès la fin du 19e siècle, réalisé des films sonores et parlants, et des films en couleurs. Ce n’est jamais la seule impossibilité technique qui a empêché, ou du moins retardé la naissance effective d’une norme, son, couleur ou relief. C’est toujours la combinaison d’une avancée technique, d’un besoin de renouvellement de l’industrie et de la capacité du secteur de mener une telle mutation grâce à une réponse de grande ampleur du public. Cela pourrait se démontrer avec le parlant et la couleur, pour le relief, il est tout à fait exemplaire que Hollywood ait essayé en vain, après une première grande tentative dans les années 20 (en même temps que le son), de lancer au début des années 50 ce qui n’était pas la première mais sans aucun doute la plus importante tentative de mise en œuvre industrielle de ce dispositif.

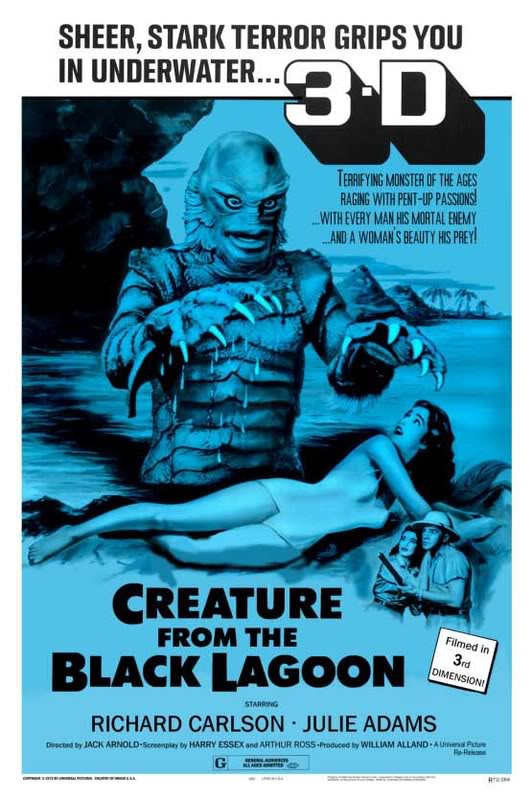

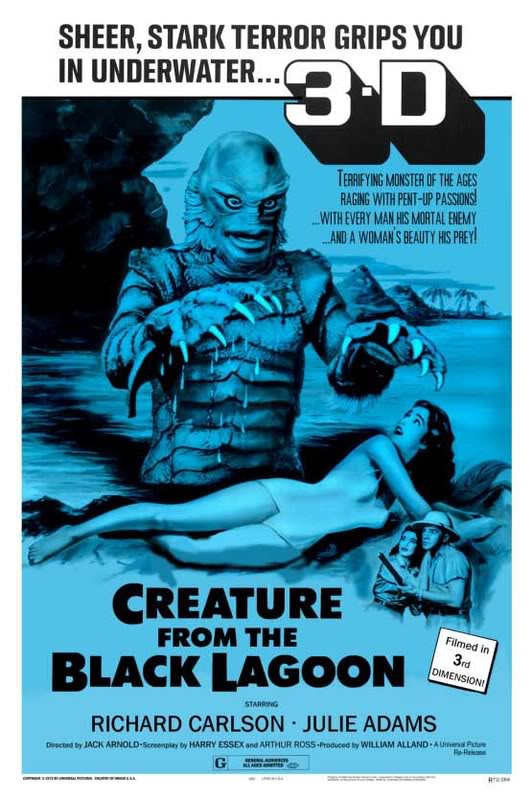

Avec les lunettes polarisantes ou les lunettes vertes et rouges (anaglyphes), le système fonctionnait, pas tellement moins bien qu’aujourd’hui, même s’il était susceptible d’amélioration – certaines ont eu lieu, d’autres restent à venir. On a dépensé beaucoup d’argent, des grands cinéastes s’y sont mis, dont Alfred Hitchcock avec Le meurtre était presque parfait, mais aussi Douglas Sirk, Raoul Walsh, André de Toth, ou même Chuck Jones pour un dessin animé avec Bugs Bunny. Le filon le plus évident, celui du fantastique et de l’horreur, a été exploité – avec notamment le mémorable L’Etrange Créature du lac noir de Jack Arnold. Au total, ce sont près de 200 films en 3D qui ont été réalisés à Hollywood, dont une centaine pour la seule année 1953. Mais « le cinéma » n’en a pas voulu, ou pour le dire autrement l’état des rapports entre les publics et les films n’a pas massivement produit ce désir-là. Pourtant le cinéma vivait à cette époque une menace décisive sur ce qui était alors sa suprématie comme loisir populaire et mode de dominant de production de représentations collectives, avec la montée en puissance de la télévision, qui allait d’ailleurs le supplanter dans ces rôles spécifiques. Il est plus que douteux que, même s’il avait « pris », le relief aurait permis d’enrayer ce phénomène. Mais il apparut qu’à l’époque, la montée en puissance de la couleur, montée en puissance pas encore achevée, et l’apparition des formats larges, dont le plus célèbre est le Cinémascope, suffisaient à susciter la curiosité du nouveau – ou d’ailleurs son rejet : on se souvient du fameux « le scope c’est juste bon pour filmer les serpents et les enterrements » de Fritz Lang.

Il y aura eu depuis, plus timidement, beaucoup d’autres systèmes 3D, beaucoup d’autres brevets. Mais cette fois ça y est. Rejeton de la révolution numérique, la projection 3D a clairement conquis plus de positions depuis deux ans que dans son siècle d’histoire précédente. Là-haut, Avatar et Alice ont en moins d’un an scandé les principales étapes de ce blitzkrieg victorieux. Reste à savoir de quelle victoire il s’agit.

C’est à n’en pas douter une victoire, réelle mais temporaire, des exploitants de cinéma, au moins de ceux qui ont les moyens de s’équiper pour la projection numérique. Double jackpot : non seulement les films en relief attirent davantage de spectateurs que la projection en 2D des mêmes films, mais en outre ces spectateurs sont prêts à payer plus cher leur place de cinéma. Il n’est pas sûr que cela dure bien longtemps (cf. notre ami Shrek). Mais au passage cette victoire-là aura aggravé le phénomène de différenciation entre les plus puissants et les plus pauvres, elle aura marqué une étape peut-être décisive dans ce qui définissait le dispositif de monstration des films dans un cadre professionnel, pratiquement depuis les origines : tous les films étaient montrés avec le même appareil, un projecteur de cinéma, à partir du même support, une pellicule 35mm. Même si l’utopie d’André Bazin, « les film naissent libres et égaux » n’a jamais été vraie, le processus de projection professionnel travaillait en ce sens démocratique, et le même projecteur pouvait montrer le dernier Spielberg et le nouveau Jean-Marie Straub, Titanic et Wiseman.

Au-delà, il clair que le « bond en avant » de la 3D ne concerne, pour l’instant, qu’un certain type de cinéma : les dessins animés et les films fantastiques produits dans des conditions luxueuses. On dit « Hollywood », mais même si les productions américaines occupent pour l’instant la quasi-totalité du créneau, il n’y a priori aucune dimension nationale dans le phénomène. Le tournage du premier long métrage français en 3D, Derrière le murs de Pascal Sid et Julien Lacombe, avec Laetitia Casta, a lieu en ce moment, il s’agit d’un film d’horreur dans la campagne française dans les années 20. Un peu partout dans le monde, en Chine comme en Allemagne et en Australie, on tourne des films en 3D.

Il y a bien en revanche une approche selon certains genres, avec à nouveau un risque de cassure : le risque que se développe d’une part un cinéma ultra-spectaculaire, en 3D, et un autre, intimiste, confiné à la 2D. Disons un cinéma hollywoodien non au sens d’une origine territoriale mais d’une forme particulière, et un cinéma non-hollywoodien. Il faut d’abord observer que cette division ne recoupe pas si exactement qu’on le croit la division entre cinéma très grand public et films d’auteur. Chaque année des films sentimentaux, des comédies et des mélodrames, occupent des places enviables dans le box-office mondial (pour parler des productions hollywoodiennes) comme dans le box-office français. Un part significative des bénéfices de l’industrie lourde du cinéma se fait avec des films où les effets spéciaux et les scènes d’action ne sont pas les ingrédients principaux.

Il faut ajouter que la question, bien réelle, du coût supplémentaire de la fabrication des films en 3D, est malgré tout relative : cette différence est de l’ordre de 20%, aujourd’hui, elle a vocation à baisser avec la banalisation des outils et la maîtrise croissante des procédures, elle est un sujet pour les producteurs mais pas un obstacle rédhibitoire pour la production de films 3D avec des budgets moyens, ou même faibles. Joe Dante a réalisé un film d’horreur à budget relativement modeste, The Hole, présenté à Venise en septembre dernier. Au même moment, une étudiante de la Femis, Jeanne Guillot, tournait comme film de fin d’études un court métrage en 3D, Le train où ça va, exemplaire de la capacité à faire exister des réalisations de ce type hors industrie lourde. Il faut donc se garder des clivages simplistes, et surtout de considérer les positions qui viennent de s’établir depuis un an, comme définitivement acquises.

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action

La 3D est passionnante parce qu’elle ouvre un immense champ de nouvelles possibilités dans le langage cinématographique. Il serait évidemment ridicule de considérer que les blockbusters à très gros moyens seraient, du fait de leur envergure technique et économique, incapables de contribuer à cette évolution. Bien au contraire. James Cameron est à n’en pas douter un grand explorateur, et Avatar d’ores et déjà un jalon important dans l’histoire de l’art du cinéma. Et il y a fort à parier que si un Steven Spielberg s’empare du relief, ce qu’il est en train de faire avec Tintin, il marquera à son tour de son empreinte cette immense mutation. Et il y a tout lieu de croire que le choix de la 3D par Wim Wenders pour filmer une chorégraphie de Pina Bausch porte la promesse de nouvelles approches de cette technique, bien différentes. Puisqu’il est d’ores et déjà acquis que les multiples utilisations du relief vont bien au-delà de ce pourquoi on l’aura utilisé à ses débuts : l’effet de surprise et d’agression d’objets ou de personnages jaillissants de l’écran. Cameron en aura fait d’ailleurs un usage très modéré, travaillant bien davantage dans la profondeur que vers « l’avant » de l’écran. L’image de cinéma devient une « boîte », différente de la boîte scénique mais elle aussi en 3 dimensions, contrairement aux usages forains primitifs, il semble que la vocation de cette boîte soit de se situer plutôt « vers l’arrière » qu’en envahissant la salle depuis l’écran.

Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

Ces perspectives de développement du langage cinématographique se formulent selon deux enjeux, pas exclusifs l’un de l’autre. Le premier concerne l’invention de nouvelles compositions en quatre dimensions, combinant les ressources du relief à celles de la durée, brève ou longue, et du rythme. Ce sont des hypothèses formellement très riches. En effet, il ne s’agira pas seulement de reproduire l’effet d’optique produit par l’écartement réel entre nos deux yeux. Bien d’autres processus sensoriels sont rendus possibles, ne serait-ce qu’en faisant varier cette distance. Les impressions ressenties ne concernent pas seulement une plus ou moins grande impression de relief, mais des rapports d’échelles devenus variables entre objets se trouvant dans le cadre, et des sensations de transformation de l’espace aux ressources considérables, en termes comiques ou horrifiques comme sur le terrain purement plastique.

Mais, bien que pratiquement personne ne semble s’en soucier aujourd’hui, le relief est d’abord, tout simplement, un facteur de réalisme. Dans la vie, et sauf infirmité, nous voyons le monde en 3 dimensions. Et le cinéma est un art réaliste, un art capable de trouver d’infinies ressources dans l’enregistrement du réel. Donc c’est, tout simplement, enregistrer encore mieux le réel que le faire en trois dimensions. Il y a là des possibilités qui pour être moins spectaculaires ou tape-à-l’œil, c’est le cas de le dire, ne sont pas moins riches.

Souhaiter que ce cinéma-là, celui qui accorde volontairement une place significative à la relation au réel, s’empare aussi de la 3D, c’est souhaiter découvrir ce qu’en feraient des grands réalisateurs aussi bien de fiction que de documentaires, disons Depardon, Wiseman, Nicolas Philibert ou Dvortsevoy comme Kiarostami, Sokhourov, Lisandro Alonso, Jia Zhang-ke ou Apichatpong Weerasethakul.

Mettre ainsi en évidence ce double enjeu possible de la 3D c’est aussi , stratégiquement, refuser la cassure qui se dessine entre un cinéma de l’artifice et un cinéma de la réalité. Sous les noms de Méliès et Lumière on les oppose traditionnellement, mais il ne s’agissait jusqu’à présent que des deux pôles extrêmes du même continuum qu’on appelait « cinéma ». Si demain la tendance Lumière s’exclue du 3D ou en est exclue – encore une fois les motifs techniques et financiers, même s’ils sont bien réels, ne sont pas suffisants pour l’exclure d’emblée – elle se trouvera isolée dans un ghetto qui peut être un tombeau. Et c’est tout le cinéma qui en souffrira. Le cinéma dans sa dimension réaliste, on vient de le dire, mais aussi le cinéma de l’artifice et de la composition spectaculaire, qui s’appauvrirait irrémédiablement en perdant son lien, même ténu ou indirect, avec le réel. Il y a donc bien un risque, et il n’est pas mince. Mais il y a, si dans toute l’étendue du cinéma il est possible de s’emparer de cette nouvelle écriture, d’un nouvel essor, d’une grande fécondité, et qui se ressente comme une grande promesse.

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

La pêche au phoque, dont on sait qu’elle a été mise en scène (d’ailleurs ça se voit), n’en est pas moins « vraie »

La pêche au phoque, dont on sait qu’elle a été mise en scène (d’ailleurs ça se voit), n’en est pas moins « vraie »