Depuis la mort de Jean-Luc Godard se multiplient les initiatives à son propos ou inspirées par lui. Il ne s’agit nullement de commémoration, mais de l’activation renouvelée des formidables puissances de réflexion, d’imagination et d’invention formelle que celui qui avait intitulé un épisode de Histoire(s) du cinéma « Les signes parmi nous » n’a cessé de susciter de son vivant. Films, livres, expositions, espaces de discussions et de recherches, ces puissances continuent d’agir aujourd’hui, s’aiguisent pour demain, sous des formes aussi variées que stimulantes.

La sortie de Nouvelle Vague, joyeuse évocation du tournage d’À bout de souffle par Richard Linklater, a ramené le cinéaste franco-suisse sous les feux de l’actualité. Heureuse occurrence, mais qui comporte le risque que ce Godard-là, celui des débuts flamboyants, n’occulte à nouveau l’importance décisive d’un parcours autrement fécond et complexe, qui n’a pas commencé en 1960 avec la sortie sur les écrans des Michel Poiccard et Patricia, et s’est poursuivi sur des décennies.

On sait combien, à partir de 1968, la célébrité (méritée) du Godard d’avant cette date a été utilisée pour dénigrer ou occulter l’immense recherche accomplie durant les plus de cinq décennies suivantes, selon des approches très variées. Il faut donc à la fois se réjouir de l’attention suscitée par Nouvelle Vague et la réinscrire dans le tissu des formes multiples de présence du cinéaste, aujourd’hui et demain. Ces formes de présence ne relèvent en rien de la commémoration mais bien des puissances toujours vives de propositions, d’inventions, de réflexion qu’il a activées, et qui ne se sont pas éteintes avec lui.

Jean-Luc Godard est mort le 13 septembre 2022. Depuis, des « artefacts godardiens » n’ont cessé d’apparaître dans l’espace public. Ils ne se réduisent ni aux hommages et aux commentaires que la disparition d’un grand artiste suscite légitimement, ni à l’apparition d’objets posthumes, trouvés dans ces archives. Prenant des formes multiples – audiovisuelles, graphiques, éditoriales, curatoriales – ces productions ont été en partie anticipées par Godard sachant sa fin prochaine.

Elles ne cessent d’être complétées et enrichies par un petit cercle de très proches, Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaggia, qui ont été ses assistants durant les quinze dernières années de sa vie, le cinéaste Paul Grivas, qui a également été son assistant sur plusieurs de ses films, la chercheuse et enseignante Nicole Brenez, la cinéaste et productrice Mitra Faharani, le théoricien et commissaire d’exposition Dominique Païni. Déjà incomplet au moment où il est rédigé, le survol des propositions godardiennes décrites ici est inévitablement aussi dépourvu de tout ce qui se prépare et se préparera, dans la logique même de ce que Jean-Luc Godard a activé tout au long de son activité : une incessante et formidable invitation à penser et à faire, à jouer et à transformer, à imaginer et à questionner.

Bande-annonce, film et non-film

C’était le 17 mai 2024, dans la salle Buñuel du Palais des Festivals, à Cannes. En marge de la manifestation se tenait une séance indéfinissable et bouleversante, composée de deux réalisations à la fois contigües et très différentes. Comme l’a alors très bien résumé Fabrice Aragno, compagnon de travail de Jean-Luc Godard avec son complice Jean-Paul Battaggia, cette séance se composait d’un film et d’une vidéo, l’un et l’autre liés aux ultimes réalisations que le cinéaste aura supervisées juste avant sa mort. La vidéo, présentée comme « Bande-annonce du film Scénario », projet que le cinéaste n’aura pas pu mener à terme avant de mettre fin à ses jours, est un objet comme il les affectionnait : un document de travail, ou plus encore un document sur le travail. Son travail et celui de ses deux assistants, et aussi de Nicole Brenez, qui a accompagné toutes les réalisations de la dernière période.

Enregistré à la diable par Fabrice Aragno avec son téléphone portable, il s’agit d’une séance de discussions sur les manières de faire exister et d’organiser les images et les autres documents, écrits, visuels, sonores, que Jean-Luc Godard envisageait de mobiliser pour ce projet. Avec, revendiquées, des parts d’incertitude, de remises en question, de possibles et souhaitables bifurcations.

Diffusé l’été dernier sur la plateforme d’Arte sous le titre L’Histoire de « Scénario », ce document audiovisuel passionnant pour qui s’intéresse à l’œuvre de cet auteur ou aux processus d’élaboration d’un film, est très différent de Scénarios, film à part entière dont les dix-huit minutes recèlent une proposition formelle accomplie, où tous les éléments de composition importent. Ces éléments se déclinent en parcourant les pages d’un petit carnet « entièrement fait main » et donnent vie à un être de cinéma page après page, en une sorte de chant magique, où les images (visibles), les mots, les citations et les imaginaires (invisibles) dansent ensemble. Et puis le dernier plan, tourné la veille du suicide et montrant le vieil homme assis sur son lit, travaillant avec exigence à la mise en forme de l’autre film, celui qui n’existera pas, autour d’une formulation irrévocablement paradoxale.

Ce plan est assurément très émouvant comme trace in extremis. Mais ce moment participe surtout de la recherche de cette « forme qui pense » à laquelle, par des voies différentes, l’auteur de À bout de souffle (1960) et du Livre d’image (2018) n’aura cessé de travailler. Et c’est bien, au-delà de l’aspect biographique, cette quête-là jusqu’à la dernière limite qui bouleverse et supprime tout caractère funèbre à ce qui est, comme l’avait rappelé avec émotion sur la scène de Cannes Mitra Farahani, le dernier film de Jean-Luc Godard.

Drôles de guerre

Avant, même si cet « avant » simplifie les processus en les inscrivant sur une ligne de temps d’un seul jet, ce qui est fort éloigné des modes de travail de Godard, mais pour essayer malgré tout de s’y retrouver, avant, donc, il y aura eu Drôles de guerres. Qui aura donc été, lui, le premier film de Jean-Luc Godard montré après sa mort. Comme souvent avec lui, il faut aussitôt revenir sur cette formulation, puisque le titre complet s’écrit Film annonce du film qui n’existera jamais : « Drôles de guerres ». Ce court-métrage a été fabriqué par les compagnons de travail de Godard déjà cités, Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia et Nicole Brenez, selon les indications précises données par le cinéaste.

Il s’agit d’un poème visuel et sonore de vingt minutes. Les agencements d’images multiples, composées en petits collages sur quarante feuilles blanches (des feuilles de papier photo) accompagnées de mots et de phrases, sont soit écrites à la main, de cette écriture ronde si reconnaissable qui était la sienne, soit prélevées sur des pages imprimées. Sur la bande-son, le silence d’abord, ensuite une voix de femme, puis plus tard la voix traînante et usée par les cigares et les ans du vieil homme de Rolle. Les musiques et les bruits modèlent les sensations, associations d’idées, suggestions instables suscitées par ce qui est montré. Un extrait du film Notre musique, seul moment d’images animées, surgit et propulse avec lui Sarajevo et la Palestine. La guerre d’Espagne, les guerres mondiales, les camps affleurent, tout près de la surface de l’écran. Le XXe siècle et ses tragédies jamais soldées imprègnent les images et les sons.

Le monde est là, l’histoire longue de la recherche de Godard aussi, et la fécondité vertigineuse de ce que ses compositions audio et visuelles engendrent depuis soixante-cinq ans.

Les godardiens auront mille sentiers imaginaires à parcourir en les inventant à demi à partir de ces propositions, dont la richesse est à la mesure de leur apparente économie. On rêve que, par curiosité ou même par inadvertance, des non-godardiens s’y aventurent également, sans préjugé – il y a tant à y glaner. Mais on s’étonne que, des multiples commentaires suscités par le film depuis sa présentation au Festival de Cannes 2023, bien peu prêtent attention au matériau dont pourtant il se réclame explicitement. C’est d’ailleurs une sorte de malédiction qui accompagne le cinéma de l’auteur de Sauve qui peut (la vie) au moins depuis ce film de 1980, le penchant de la plupart des exégètes à aller trop vite dans la surinterprétation, au lieu de regarder et écouter « au premier degré », où il se passe tant de choses.

Ici – c’est dit explicitement par Godard en voix off – le point de départ est un livre, prix Goncourt 1937, signé Charles Plisnier, Faux Passeports (réédité chez Espace Nord). Ce livre est une série de portraits de compagnes et compagnons de lutte de l’écrivain belge, engagé corps et âme comme tant des plus généreux et des plus courageux de sa génération dans le projet d’une révolution libératrice et radicale, au cours des années 1920. Ils et elles seront écrasés par l’histoire, par les polices des pouvoirs, tous les pouvoirs. Il y avait une folie peut-être dans ce don absolu de soi à l’espoir d’un monde meilleur.

C’est aussi ce que raconte Plisnier, tentant d’explorer les replis de cet élan sans jamais se ranger contre ses camarades d’alors. Ailleurs, autrement, Godard aura été porté par une « folie » comparable, lui qui était le cinéaste le plus célèbre du monde en 1967 quand il envoya tout paître du système où il travaillait et resplendissait. C’était au moment de ce que, dans Drôles de guerres, il écrit (mais, 68). C’était pour tenter d’inventer la manière de faire des films vraiment révolutionnaires. Et, aussi, d’échouer.

Dans Drôles de guerre, court-métrage posthume et qui se sait tel, le projet du film qui n’existera jamais est raconté, de manière lacunaire, par la voix off de Jean-Luc Godard. Des éléments visuels laissent notamment percevoir une transposition du combat antifasciste en Italie, un des contextes de Faux Passeports, à la guerre d’Algérie. Il est bien d’autres façons de percevoir Drôles de guerre, en phase avec ce que Godard aura souhaité y suggérer, ou ce que chacune et chacun aimera y percevoir. Dépourvus de sens explicite, les idéogrammes noirs et rouges inventés à même la page invitent à toutes les interprétations.

Mais, autour de deux figures tragiques auxquelles est dédié chacune un chapitre du livre de Plisnier, Ditka et Carlotta, et qui devaient être au centre du film qui n’existera jamais (mais aussi, selon le Film annonce, un troisième, Iegor, l’homme d’appareil intraitable), il est assurément d’abord un geste qui se veut de résistance irréductible, d’où la comparaison invoquée au film de Melville nommé de manière amèrement tronquée, Le Silence de la M. – silence de la mer, silence de la mort.

On songe alors à la dernière phrase du Livre d’image, le dernier long-métrage de JLG : « Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. » Écrite à l’encre rouge sur la vingt-neuvième des quarante pages du film, comme une impossible demande pour lui-même, « juste un faire-part » renvoie au si célèbre « juste une image[1] ». La formule s’inspire de la dernière phrase du chapitre de Plisnier consacré à Ditka, la combattante martyre au visage nu, phrase lancée par un ami sur le quai alors que déjà s’éloigne le train : « Si elle est morte, un simple faire-part. Un simple faire-part. » Mais qui peut entendre cette voix ?

Deux autres films

À ce jour, il n’existe pas d’autres films de Jean-Luc Godard dont on attende l’apparition. Mais il en existe au moins deux avec lui ou, si on préfère, issus de son atelier. L’un est mis en forme par Mitra Farahani qui, outre son rôle de productrice sur Le Livre d’image, avait réalisé le magnifique À vendredi, Robinson, dialogue à distance entre JLG et le patriarche du cinéma iranien, Ebrahim Golestan, film qu’un absurde concours de circonstances a fait sortir en salles, en France, le lendemain même de la mort par suicide assisté de Godard. Intitulé Impossible scénario, la mort de Virgile, le nouveau film « reviendra sur les derniers mois de création de Jean-Luc Godard, ses hésitations, ses certitudes, sa fatigue grandissante mais aussi sa détermination inébranlable à concevoir entièrement son dernier film : Scénario, au seuil de la mort », selon la présentation qu’en fait Mitra Faharani, qui y travaille à partir des notes prises au jour le jour par Jean-Paul Battaggia au cours des dernières années aux côtés du cinéaste.

Son compère Fabrice Aragno réalise quant à lui Inventaire, qui « consiste à réaliser un inventaire visuel et sonore de la pensée étagée et arborescente, livres, poésies, romans, films, musiques, peintures, appareils divers, outils, écrans et taille crayons disposés dans un ordre et désordre minutieux sur les étagères de la petite chambre de montage de l’atelier-appartement de Jean-Luc Godard à Rolle, en Suisse » selon le dossier déposé au Centre national d’arts plastiques. Il faut également mentionner le film Seul Godard d’Arnaud Lambert et Vincent Sorel (2023), plongée inventive dans les zones les plus exploratoires de l’œuvre de l’homme de Rolle, celle qu’on qualifie par l’expression « films essais » – même si tout le cinéma de Godard relève de l’essai, à tous les sens du mot.

Des livres

Il existe davantage de livres concernant Jean-Luc Godard qu’aucun autre cinéaste. Sa mort n’a évidemment pas interrompu ce flot éditorial avec, outre de multiples rééditions, des nouveautés comme Jean-Luc Godard, cinéaste de la Guerre Froide (1965-1967) : Trois films sous influence d’Iris Mommeransy (L’Harmattan) côté universitaire ou My Life As a Godard Movie : 15 Faits Divers Sur Ma Vie Comme Un Film De Jean-Luc Godard de Joanna Walsh (Transit Book) sur un mode plus personnel. Sans oublier le très singulier, et émouvant Un film à Rolle (éditions En exergue), souvenirs de l’ex-championne de tennis Catherine Tanvier devenue actrice de Film Socialisme.

Figure majeure de l’écriture à propos de Godard, Alain Bergala travaille également, avec Nuria Edelman, à un nouvel ouvrage, à propos de Pierrot le fou, qui rejoindront les ouvrages de références de l’auteur du recueil Godard par Godard et des essais Nul mieux que Godard et Godard au travail, tous publiés par les Cahiers du cinéma. Quant à Païni, il prévoit de publier sa correspondance avec Godard lors de la préparation, devenue orageuse dès l’exposition Collage(s) de France. En septembre 2025, la revue Mettray a publié un numéro entièrement consacré à Godard sous le titre Illuminations. Outre les signatures de Brenez, Païni, Bergala, on y trouve aussi celles de Jean-Michel Alberola, de Bernard Plossu, de Laurent Mauvignier, de Daniel Dobbels, de Jean Narboni… Il y a lieu de se réjouir de cette continuité, mais aussi de prêter attention à des initiatives plus singulières.

Parmi elles, Jean-Luc Godard’s Unmade and Abandoned Projects (Bloomsbury) d’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre, le Britannique Michael Witt, déjà notamment co-directeur du si précieux Jean-Luc Godard Document publié par le Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition Voyage(s) en utopie en 2006. L’auteur explore cette fois le gigantesque corpus des quelques 380 projets laissés en jachère, à différents stades d’inachèvement, par l’auteur d’À bout de souffle depuis ses débuts.

De son, côté, après le singulier et émouvant écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques tome 2 Jean-Luc Godard (De l’incidence éditeur), riche entre autres d’une passionnante iconographie notamment avec les usages par Godard d’images dans ses e-mails, Nicole Brenez a publié Introduction à une véritable histoire du cinéma, qui est bien davantage que la réédition de l’ouvrage de ce titre paru aux éditions de L’Albatros en 1980. (…)

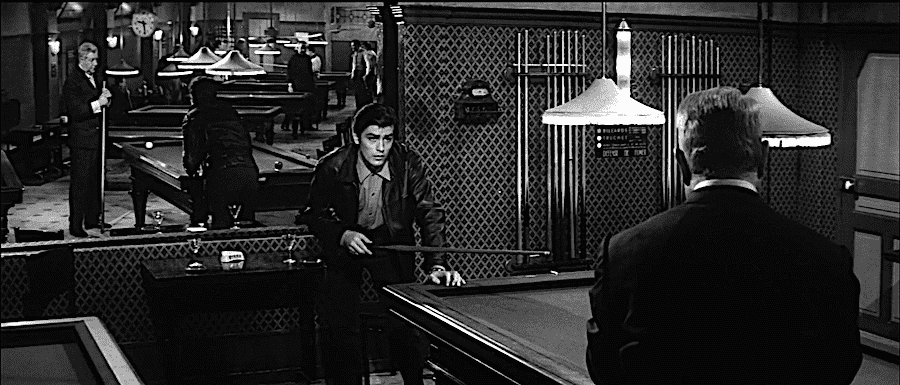

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol.

Face à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol. Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.

Avec Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.  L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus

L’Insoumis d’Alain Cavalier. | Park Circus Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Dans Un Flic de Jean-Pierre Melville. | Studiocanal

Balo (Gamila), la jeune femme enfermée dans l’idée qu’elle se fait de son devoir/E.D. Distribution

Balo (Gamila), la jeune femme enfermée dans l’idée qu’elle se fait de son devoir/E.D. Distribution Le poète amoureux (Arun Kopkar) choisira une autre voie, loin de Malika. | E.D Distribution

Le poète amoureux (Arun Kopkar) choisira une autre voie, loin de Malika. | E.D Distribution

Autour du « vrai » gangster Jie (Jack Kao) une scène classique de film noir qui contraste avec la manière dont le reste du film en dissout les codes, sans les renier.

Autour du « vrai » gangster Jie (Jack Kao) une scène classique de film noir qui contraste avec la manière dont le reste du film en dissout les codes, sans les renier.

Le réalisateur Bill Gunn dans un second rôle décisif et exposé.

Le réalisateur Bill Gunn dans un second rôle décisif et exposé.

Une scène de A Fool and His Money, entièrement interpété par des acteurs Noirs. | Splendor Films

Une scène de A Fool and His Money, entièrement interpété par des acteurs Noirs. | Splendor Films À la recherche des films perdus. | Splendor Films

À la recherche des films perdus. | Splendor Films

Youssef Chahine 1954-1979

Youssef Chahine 1954-1979

La Bataille de l’eau lourde

La Bataille de l’eau lourde  Roubaix, une lumière

Roubaix, une lumière  The Rolling Stones on Stage

The Rolling Stones on Stage